|

Ereignis vom 26. Oktober 1622:

Belagerung und Eroberung der Stadt und Festung Glatz

Das Kriegsjahr 1622 brachte für die kleine Hauptstadt Glatz der gleichnamigen Grafschaft im östlichen Böhmen mit ihrem befestigten Schloss eine verheerende Zeitenwende: Ende einer knapp ein Jahrhundert dauernden evangelischen Kirche und Beginn einer Rekatholisierung durch das habsburgische Kaiserhaus bzw. böhmische Königshaus.

Der evangelische Prediger Georg Aelurius (eigentlich Katschker, 1596-1627) schildert in seiner deutsch verfassten Chronik ‚CLACIOGRAPHIA, Oder Glätzische Chronica‘ diesen politisch-religiösen Umbruch im Verlauf des Dreißigjährigen Krieges (Spata 2022a). Nach dem Tod des Kaisers Matthias 1619 ermahnte der neue König von Böhmen, Ferdinand II. (reg. 1619-1637), seine Erbuntertanen zur Anerkennung und Huldigung seiner Person. Die böhmischen Stände setzten jedoch unter Anführung des deutsch-böhmischen Adligen Heinrich Matthias Graf Thurn (1567-1640) den katholischen König als „Feind der wahren Religion“ ab und wählten am 26. August 1619 den evangelischen Kurfürsten Friedrich V. von der Pfalz (1596-1632) zum neuen König von Böhmen (reg. 1619-1620). Die Glatzer Stände begrüßten die Wahl des Kurfürsten in der Hoffnung auf stabile Religionsverhältnisse.

In allen böhmischen Landen begannen nun die Kriegsvorbereitungen, auch in der Grafschaft Glatz. Aelurius schildert diese Vorbereitungen (S. 120): „Als anno 1618 und 1619 der Böhmische Krieg angieng, haben die Böhmischen Stände gar bald an die Festung Glatz gedacht, und haben darauff unter dem Kriegshauptmann, Hans George Semling, einen Fahn Soldaten zur Besatzung nach Glatz gesand, haben ihm auch befohlen, die Festung in guter verwahrung und acht zu haben.“

Nach der folgenschweren Schlacht am Weißen Berge bei Prag am 8. November 1620 erlag Friedrichs Heer den kaiserlichen Truppen. Damit endete seine nur einen Winter dauernde Herrschaft und der Aufstand der böhmischen Stände gegen die katholische Liga. Friedrich erhielt von seinen Zeitgenossen den treffenden Beinamen „Winterkönig“; auf der Flucht nach Breslau fand er mit seinem Gefolge vom 14. bis 16. November 1620 Quartier im Glatzer Schloss. Aelurius berichtet dazu (S. 117): „Item Anno 1620, den 14. November, newen Calenders, ist Pfalzgraf Friedrich, als er vorhin den 8. November von Prage, wegen der erlittenen Niederlage war außgezogen, gen Glatz ankommen, dahin ihm viel zerstrewetes Kriegsvolk, in der Flucht nachgezogen kam. Er zog aber bald aufs Schloß ein, und ist etliche Nacht darauf verblieben.“ Friedrich kehrte nie mehr nach Prag zurück und die Habsburger übernahmen wieder die böhmische Krone (Wiese 1896; Herzig 2019).

Die böhmischen und schlesischen Stände unterwarfen sich sogleich Kaiser Ferdinand II. und zogen ihre in Glatz stationierten Truppen unter dem Hauptmann Georg von Semling zurück. Die böhmische Besatzung hatte in der Stadt schlimm gehaust und u.a. das Thumstift (Dom, Propstei), das vom Erzbischof Arnestus von Pardubitz (1297-1364) 1349 gegründete Augustiner-Chorherrenstift, verwüstet. Die Glatzer Stände lehnten aber Friedensverhandlungen ab und hielten fest zu ihrem in Breslau weilenden „Winterkönig“. Heldenhaft verteidigten sich Bürger und Soldaten, die seit dem 1. Februar 1622 vom erst 27-jährigen Grafen Franz Bernhard von Thurn (1595-1628), einem Sohn des Aufständischen Heinrich Matthias Graf Thurn, kommandiert wurden. Mit eisernem Willen und großer Umsicht lenkte der junge Graf Thurn die Verteidigung von Stadt und Festung Glatz mit insgesamt 1.800 Soldaten und Bürgerwehr. Die Befestigungsanlagen auf dem nördlichen Schlossberg wurden weiter ausgebaut, und zwar die kleinere Schanze Florian direkt am Schloss und die größere Schanze mit den Bastionen Wenzel, Ludmilla und Jablunka. Ihnen zum Opfer fiel die Wenzelskirche nördlich des Schlosses, die vollständig abgerissen wurde. Die Thumkirche erhielt eine starke Ummauerung (Aelurius, S. 349-356).

Die Grafschafter Bauern und Bürger hielten treu zu Thurn, weil sie ihn als Retter vor dem kaiserlichen Strafgericht und als Schützer ihres evangelischen Glaubens betrachteten. Thurn glaubte, mit Erfolg Widerstand so lange leisten zu können, bis die erwartete Hilfe der evangelischen Heerführer Ernst Graf von Mansfeld und Christian von Braunschweig käme. Diese Unterstützung blieb aber aus. Während des Sommers 1622 versammelten sich die kaiserlichen Truppen, rund 20 Tausend Mann, unter dem kommandierenden Karl Graf von Liechtenstein (1569-1627). Als Glatz Mitte September eingeschlossen war, verfügten die Verteidiger auf der Festung über 28 Kanonen, 10 Feldschlangen und 3 kleinere Geschütze (Köhl 1994; Klose 1997).

Beim militärisch vorsorglichen Abbrennen der Vorstädte sprangen die Flammen auf die Thumkirche vor der Festungsmauer und von dort auf das Schloss innerhalb der Festung über, wo große Getreidevorräte und Schießpulver lagerten. Drei Tage wütete das Feuer und erschwerte die Verteidigung. Nach diesem Brand und wegen der schrumpfenden Anzahl der kampffähigen Verteidiger kapitulierten diese am 25. Oktober 1622 unter ehrenvollen Bedingungen. Graf Thurn und seine Soldaten erhielten freien Abzug nach Schlesien. Die kaiserlichen Belagerer übernahmen am 26. Oktober Stadt und Festung Glatz.

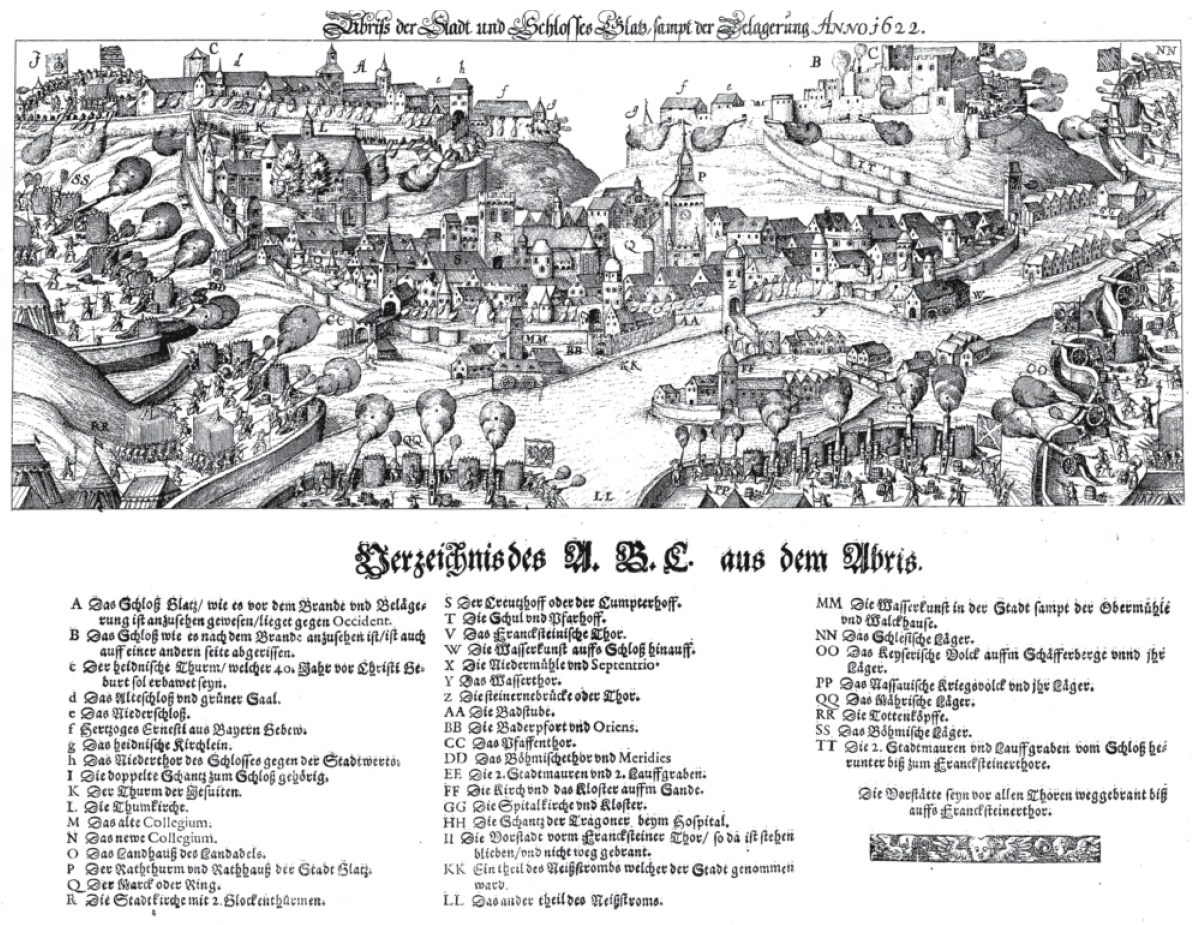

Mit der Eroberung von Glatz war der Evangelische Widerstand, die sogenannte böhmische Rebellion, und auch der Krieg in Schlesien vorerst beendet. Der Preis für die mutige Verteidigung ihrer Stadt und ihres freien evangelischen Glaubens war für die Glatzer Bürger hoch: Wenzelskirche und Thumstift zerstört, Schloss und Vorstädte ausgebrannt, Stadt durch die Kanonade stark verwüstet und in Trümmern, die Blüte der Grafschaft dahin. Der Stich in der Aelurius-Cronik zeigt drastisch diese Zerstörungen (siehe Abb.) (Spata 2022b).

In der Folgezeit verlor die Grafschafter Bevölkerung ihre Kirchen, ihre evangelischen Geistlichen und Lehrer. Im November 1622 wurde Aelurius (letzter Prediger der Wenzelskirche) gemeinsam mit seinen evangelischen Amtsbrüdern aus Glatz ausgewiesen; ihnen mussten 1623/24 über 120 Geistliche und Lehrer aus der gesamten Grafschaft Glatz folgen (Aelurius, S. 311/12; Heinzelmann 1914; Herzig 2019).

Mit Hilfe der 1623 nach Glatz zurückgekehrten Jesuiten wurden die evangelischen Christen nicht ohne Gewalt rekatholisiert oder mussten auswandern. Besonders der Breslauer Bischof Karl von Habsburg (1590-1624), der bereits am 1. Oktober 1621 vom Kaiser die Grafschaft Glatz als Lehen mit allen Rechten verliehen bekommen hatte, setzte polnische und mährische Truppen (Liechtensteiner „Engelmacher“) zur zwangsweisen Rekatholisierung ein (Herzig 2023). Die jesuitische Missionsarbeit war nach ein paar Jahren so erfolgreich, dass danach die Grafschafter Bevölkerung bis zur Vertreibung 1945/46, aber auch später in Westdeutschland, ihren katholischen Glauben und insbesondere ihre gefühlsstarke Marienverehrung beibehielten.

Lit.: Aelurius, Georg: GLACIOGRAPHIA Oder Glätzische Chronica. Breslau 1625. – Wiese, Hugo von: Der Kampf um Glatz. Aus der Geschichte der Gegenreformation in der Grafschaft Glatz. Hrsg.: Verein für Reformationsgeschichte, Halle 1896. – Heinzelmann, Paul: Beiträge zur Predigergeschichte der Grafschaft Glatz von 1524-1624, in: Correspondenzblatt des Vereins für Geschichte der evangelischen Kirche Schlesiens XIV/1 (1914), S. 1-62. – Köhl, Eduard: Geschichte der Festung Glatz und Glatzer Festungsgeschichten. Würzburg 1972, Nachdruck Lüdenscheid-Leimen 1994. – Klose, Arwed: Schlachten und Gefechte, in: Arthur Jüttner und Eckehart Münnich (Hrsg.), Soldatische Tradition in Schlesien 1241-1945. Berg-Potsdam 1997, S. 9-124, hier: S. 22-23. – Herzig, Arno: Die Grafschaft Glatz 1530-1630. Das vergessene Kapitel protestantischer Geschichte. In: AGG-Mitteilungen 18 (2019), S. 3-13. – Manfred Spata: Die GLACIOGRAPHIA des Georg Aelurius 1625. Kurze Einführung und erweitertes Inhaltsverzeichnis mit Registern, in: AGG-Mitteilungen 21 (2022a), S. 43-72. – Manfred Spata: Aelurius-Stich „Abriss der Stadt und Schlosses Glatz“, 1622, in: Ders., Historische Ansichten von Glatz. Bilder einer böhmisch-schlesischen Stadt. Görlitz 2022b, S. 49-56. – Herzig, Arno: Bischof Karl von Habsburg und die Gegenreformation in der Grafschaft Glatz, in: AGG-Mitteilungen 22 (2023), S. 3-12.

Verfasser: Manfred Spata

(aus Website der „Kulturstiftung der deutschen Vertriebenen“,  https://kulturstiftung.org/...glatz) https://kulturstiftung.org/...glatz)

|

|

Wydarzenie z 26 października 1622 r.:

Oblężenie i zdobycie miasta i twierdzy Kłodzko [Glatz]

Rok wojny 1622 przyniósł niszczycielski punkt zwrotny dla małej stolicy Hrabstwa o tej samej nazwie we wschodnich Czechach, Kłodzka [Glatz], z jego ufortyfikowanym zamkiem: Koniec kościoła ewangelickiego, który przetrwał niecałe sto lat i początek ponownej katolicyzacji przez cesarską rodzinę Habsburgów i czeską rodzinę królewską.

Ewangelicki kaznodzieja Georg Aelurius (właściwie Katschker, 1596-1627) opisuje ten polityczny i religijny wstrząs w trakcie wojny trzydziestoletniej w swojej niemieckiej kronice „GLACIOGRAPHIA, Oder Glätzische Chronica“ [„GLACIOGRAPHIA, Czyli Kroniki Kłodzkie“] (Spata 2022a). Po śmierci cesarza Macieja [Matthiasa] w 1619 r. nowy król Czech, Ferdynand II (panował w latach 1619-1637), wezwał swoich dziedzicznych poddanych do uznania go i złożenia mu hołdu. Jednak czeskie stany, kierowane przez niemiecko-bośniackiego szlachcica Heinricha Matthiasa hrabiego Thurna (1567-1640), obaliły katolickiego króla jako „wroga prawdziwej religii“ i wybrały ewangelickiego elektora Fryderyka V z Palatynatu (1596-1632) na nowego króla Czech (panował 1619-1620) w dniu 26 sierpnia 1619 roku. Stany kłodzkie z zadowoleniem przyjęły wybór elektora w nadziei na stabilne stosunki religijne.

Przygotowania do wojny rozpoczęły się teraz na wszystkich ziemiach czeskich, w tym w Hrabstwie Kłodzkim. Aelurius opisuje te przygotowania (s. 120): „Kiedy wojna czeska rozpoczęła się w 1618 i 1619 roku, czeskie stany szybko pomyślały o twierdzy kłodzkiej i pod dowództwem kapitana wojennego Hansa George’a Semlinga wysłały oddział żołnierzy do garnizonu kłodzkiego i nakazały mu utrzymanie twierdzy pod dobrą opieką i pilnowanie jej“.

Po ciężkiej w konsekwencje bitwie pod Białą Górą [Weiße Berge] w pobliżu Pragi 8 listopada 1620 r. armia Fryderyka uległa wojskom cesarskim. Zakończyło to jego panowanie, które trwało tylko jedną zimę, oraz powstanie czeskich stanów przeciwko Lidze Katolickiej. Fryderyk został trafnie nazwany „Królem Zimowym“ przez swoich współczesnych; podczas ucieczki do Wrocławia, on i jego świta znaleźli zakwaterowanie w zamku kłodzkim od 14 do 16 listopada 1620 roku. Aelurius donosi o tym (s. 117): „Item Anno 1620, 14 listopada, nowego roku kalendarzowego, hrabia palatyn Fryderyk, gdy opuścił Pragę 8 listopada z powodu poniesionej klęski, przybył do Kłodzka, gdzie wielu rozproszonych żołnierzy podążyło za nim w ucieczce. Wkrótce jednak przeniósł się do zamku i pozostał tam przez kilka nocy“. Fryderyk nigdy nie powrócił do Pragi, a Habsburgowie odzyskali czeską koronę (Wiese 1896; Herzig 2019).

Czeskie i śląskie stany natychmiast podporządkowały się cesarzowi Ferdynandowi II i wycofały swoje wojska stacjonujące w Kłodzku pod dowództwem kapitana Georga von Semlinga. Czeska okupacja dokonała spustoszenia w mieście i między innymi zdewastowała Thumstift (katedrę, prepozyturę), kanonię augustiańską założoną przez arcybiskupa Arnoszta z Pardubic [Arnestus von Pardubitz] (1297-1364) w 1349 roku. Jednak stany kłodzkie odmówiły negocjacji pokojowych i twardo stanęły przy swoim „Królu Zimowym“, który przebywał we Wrocławiu. Mieszkańcy i żołnierze bronili się bohatersko, dowodzeni od 1 lutego 1622 r. przez 27-letniego hrabiego Franza Bernharda von Thurna (1595-1628), syna buntownika hrabiego Heinricha Matthiasa Thurna. Z żelazną wolą i wielką roztropnością młody hrabia Thurn kierował obroną miasta i twierdzy Kłodzko z łącznie 1800 żołnierzami i strażą cywilną. Fortyfikacje na północnym wzgórzu zamkowym były dalej rozbudowywane, a mianowicie mniejsza reduta Florian bezpośrednio przy zamku i większa reduta z bastionami Wacław [Wenzel] , Ludmiła [Ludmilla] i Jabłonka [Jablunka]. Kościół Wacława [Wenzelskirche] na północ od zamku padł ofiarą tych działań i został całkowicie zburzony. Kościół tumski [Thumkirche] otrzymał mocny mur (Aelurius, s. 349-356).

Chłopi i obywatele Hrabstwa pozostali lojalni wobec Thurna, ponieważ widzieli w nim wybawcę od cesarskiego sądu karnego i obrońcę ich ewangelickiej wiary. Thurn wierzył, że może skutecznie stawiać opór, dopóki nie nadejdzie oczekiwana pomoc od przywódców armii ewangelickiej, hrabiego Ernsta von Mansfelda i Christiana von Braunschweiga. Wsparcie to jednak nie nadeszło. Latem 1622 r. wojska cesarskie, liczące około 20 000 ludzi, zebrały się pod dowództwem hrabiego Karla von Liechtensteina (1569-1627). Kiedy Kłodzko zostało otoczone w połowie września, obrońcy mieli w twierdzy 28 armat, 10 kolubryn i 3 mniejsze działa (Köhl 1994; Klose 1997).

Kiedy przedmieścia zostały spalone jako wojskowy środek ostrożności, płomienie rozprzestrzeniły się na kościół tumski [Thumkirche] przed murem twierdzy, a stamtąd na zamek wewnątrz twierdzy, gdzie przechowywano duże zapasy zboża i prochu. Pożar szalał przez trzy dni i utrudniał obronę. Po tym pożarze i z powodu malejącej liczby zdolnych do walki obrońców, poddali się oni 25 października 1622 r. na honorowych warunkach. Hrabia Thurn i jego żołnierze otrzymali wolny przejazd na Śląsk. Oblegające wojska cesarskie przejęły miasto i twierdzę Kłodzko 26 października.

Zdobycie Kłodzka zakończyło ewangelicki opór, tzw. czeską rebelię i wojnę na Śląsku. Cena za odważną obronę swojego miasta i wolnej wiary ewangelickiej była dla mieszkańców Kłodzka wysoka: kościół Wacława [Wenzelskirche] i kapituła Tumska [Thumstift] zostały zniszczone, zamek i przedmieścia spalone, miasto poważnie zdewastowane przez kanonadę i zrujnowane, czasy świetności Hrabstwa minęły. Rycina w Kronice Aeluriusa dramatycznie pokazuje to zniszczenie (patrz ilustracja) (Spata 2022b).

W późniejszym okresie mieszkańcy Hrabstwa stracili swoje kościoły, ewangelickich duchownych i nauczycieli. W listopadzie 1622 r. Aelurius (ostatni kaznodzieja kościoła Wacława) został wydalony z Kłodzka wraz ze swoimi protestanckimi konfratrami; w 1623/24 r. dołączyło do nich ponad 120 duchownych i nauczycieli z całego Hrabstwa Kłodzkiego (Aelurius, s. 311/12; Heinzelmann 1914; Herzig 2019).

Z pomocą jezuitów, którzy powrócili do Kłodzka w 1623 r., ewangeliccy chrześcijanie zostali ponownie skatolicyzowani lub zmuszeni do emigracji. W szczególności biskup Karl von Habsburg (1590-1624) z Wrocławia, który już 1 października 1621 r. otrzymał od cesarza Hrabstwo Kłodzkie jako lenno ze wszystkimi prawami, rozmieścił oddziały polskie i morawskie (liechtensteinscy „aborcjoniści“ *1] [Liechtensteiner „Engelmacher“]) w celu przymusowej rekatolicyzacji (Herzig 2023). Po kilku latach praca misyjna jezuitów była tak skuteczna, że ludność Hrabstwa zachowała wiarę katolicką, a zwłaszcza emocjonalne oddanie Matce Boskiej, aż do ich przymusowego wysiedlenia *2] w latach 1945/46, ale także później w Niemczech Zachodnich.

Ilustracja: Anonimowa rycina w kronice Aeluriusa Glaciographia z 1625 r.

Autor: Manfred Spata

tłum. William Charles Plebanek

auf:  http://przed1945r.grafschaft-glatz.de/ http://przed1945r.grafschaft-glatz.de/

Uwagi tłumacza:

*1] niem. Liechtensteiner „Engelmacher“ tłumaczę jako liechtensteinscy „aborcjoniści“, ale równie dobrze można by to przetłumaczyć jako „odsyłacze na tamten świat“, dosł. „twórcy aniołów“.

*2] autor używa tu słowa Vertreibung, czyli „wypędzenia“, co według mnie jest niezgodne z prawdą historyczną, ale to jest standardowy termin używany w Niemczech.

|

|

Die Übergabe der Stadt und Burg Glatz am 27. Oktober 1622

Von Professor Arno Herzig

Zwei Jahre nach Beginn des 30jährigen Krieges siegten mit der Schlacht am Weißen Berg am 8.11.1620 die katholische Liga und die Truppen Kaiser Ferdinands II. über die böhmischen „Rebellen“. Diese hatten Ferdinand II. als böhmischen König abgesetzt und an seiner Statt 1619 den Kurfürsten Friedrich von der Pfalz zum böhmischen König gewählt. Friedrich, der sogenannte Winterkönig, floh und kam nicht mehr nach Prag zurück. Die Habsburger waren nun wieder Herren über Böhmen und richteten in einem furchtbaren Strafgericht in Prag die Anführer der „Rebellion“ grausam hin. Doch gab es weiterhin eine antihabsburgische Opposition, die sich in Glatz, das zu Böhmen gehörte, sammelte und hier noch zwei Jahre Widerstand leistete. Die Stände der Grafschaft Glatz hatten 1618 die Rebellion unterstützt und hofften dadurch von den böhmischen Ständen als Nebenland der Krone Böhmen anerkannt zu werden. Doch hatten sie damit keinen Erfolg. Der protestantische Kurfürst von Sachsen, der trotz seiner Konfession auf der katholischen Seite am Krieg teilnahm, hatte für Schlesien und die Lausitzen im sog. Dresdner Akkord die Religionsfreiheit für diese Länder zugesagt bekommen, d.h. sie durften protestantisch bleiben. Auch für die Grafschaft Glatz sollte das gelten. Doch scheiterte eine Zusage der Glatzer Stände an der ablehnenden Haltung der Antihabsburg-Oppositionstruppen, die unter Führung des Oberst Seger Spee in Glatz das Sagen hatten. Dieser befehligte die Truppen des Markgrafen Hans Georg von Brandenburg, der als Herzog von Jägerndorf zur Oppositionspartei gehörte, und dessen Truppen seit Juni 1621 den Glatzer Burgberg besetzt hielten. Daraufhin schickte der sächsische Kurfürst im August 1621 Truppen in die Grafschaft, doch kam es fürs Erste noch nicht zu einer Auseinandersetzung um Glatz. Anders verliefen die militärischen Aktionen in der oberen Grafschaft. Habelschwerdt und Landeck öffneten sich den sächsischen Truppen. Der kurfürstlich-sächsische Hauptmann Carl von Goldstein bestätigte am 11.12.1622 die Aufrechterhaltung „unserer Augsburgischen Konfession“. Die gemeinsame Konfession bot hier die Basis für ein enges Verhältnis zwischen Besetzern und Besetzten, so daß die Habelschwerdter nun mit den sächsischen Truppen auf Seiten des Kaisers kämpften. Die Bauern aus der Gegend um Habelschwerdt aber kämpften unter Führung des Oberlangenauer Freirichters Hans Wolf weiter für den „Winterkönig“ und belagerten Habelschwerdt, so daß die dortigen Truppen von aller Zufuhr abgeschnitten waren. Daraufhin griffen sächsische Truppen die Bauern bei Heinzendorf an, so daß „trotz heftiger Gegenwehr ihrer 100 erschlagen“ wurden, wie der Habelschwerdter Chronist berichtet.

Von den Truppen der Antihabsburg-Opposition unter dem Grafen von Thurn wurden sie im Stich gelassen. Trotz weiterer Verluste bei Ullersdorf kämpften die Bauern weiter, bis im Juni 1622 der neue Landesherr der Grafschaft, der Bruder des Kaisers Erzherzog Carl, Bischof von Breslau, “etliche unddreißig Corneth Polacken undt 2 Corneth schlesische reutter“ schickte, die „was sie angetroffen an Manns Persohnen nieder gesäbelt“ haben. Damit war dieser „gefährliche Bauernbund“, so der Chronist, besiegt. Hans Wolf gelang es zu fliehen.

Für die Antihabsburgfront unter Friedrich von Trčka bildete Glatz das letzte Bollwerk, das es mit aller Macht in dem fortgesetzten böhmisch-pfälzischen Krieg zu verteidigen galt. Unter den wechselnden Festungskommandanten, die jetzt in Glatz das Sagen hatten, wurde das Stadtbild den Verteidigungszwecken angepaßt. Dem fielen auf dem Burgberg die alte Wenzelskirche sowie das von Arnestus von Pardubitz gegründete Augustiner-Chorherren-Stift zum Opfer. Die Antihabsburgfront verteidigte den Stützpunkt zwei Jahre lang gegen die kaiserlichen Truppen, übergab dann allerdings Stadt und Burg am 22.10.1622 gegen Zusage des freien Abzugs. In Schlesien war mit dem Fall von Glatz fürs Erste der Krieg beendet. Die lutherischen Prediger mußten die Stadt verlassen. Darunter auch der „junge Kaplan Jorge“, gemeint ist Georg Aelurius, der damals lutherischer Prediger in Glatz war und von dort wieder in seine Heimatstadt Frankenstein ging, wo er seine Glaciographia verfaßte, die bereits 1625 in Breslau publiziert wurde. Zunächst durch Waffengewalt der Liechtensteiner Dragoner, dann aber durch die subtile Mission der Jesuiten kehrten die Bewohner der Grafschaft Glatz in einem Jahrzehnte dauernden Prozeß zum Katholizismus zurück, so daß die Grafschafter zu „Glatzer Natzlan“ wurden, was sich von Ignatius, dem Gründer des Jesuitenorden, herleitet.

in: Grafschafter Bote, 10/2022, S. 14

unter Verwendung der obigen Abbildung von dieser Website

|

![]() Zurück zur Übersicht „Historische Bilder aus dem Kreis Glatz“

Zurück zur Übersicht „Historische Bilder aus dem Kreis Glatz“![]() Zurück zum Inhaltsverzeichnis „Historische Bilder aus der Grafschaft Glatz“

Zurück zum Inhaltsverzeichnis „Historische Bilder aus der Grafschaft Glatz“