Grafschaft Glatz > Aktuelle Nachrichten > Wünschelburger Sandstein

Aktuelle Nachrichten aus der Grafschaft Glatz

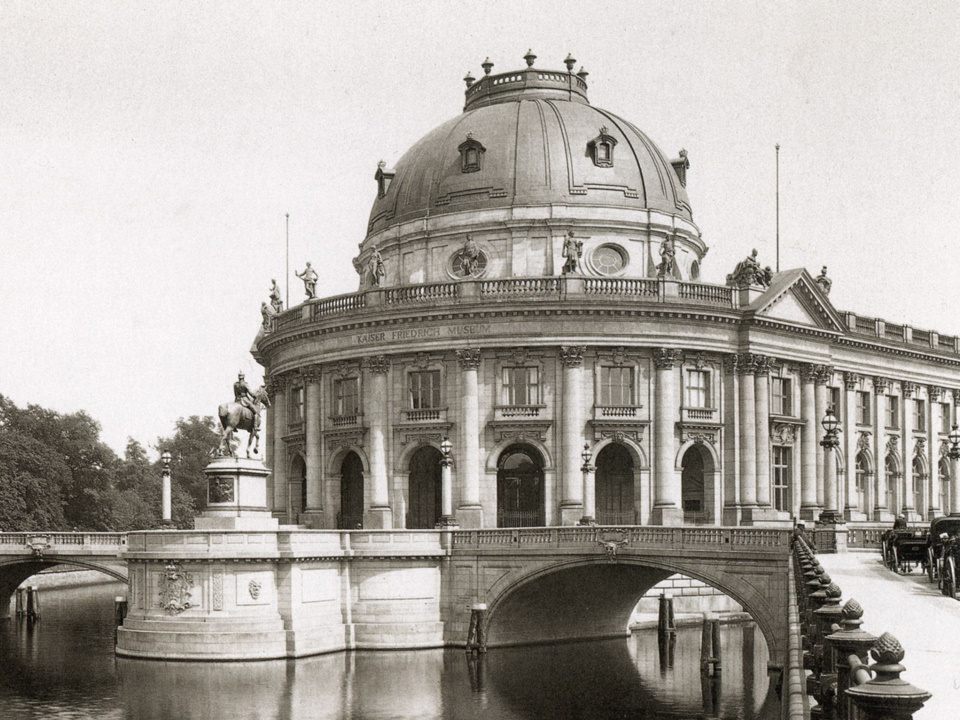

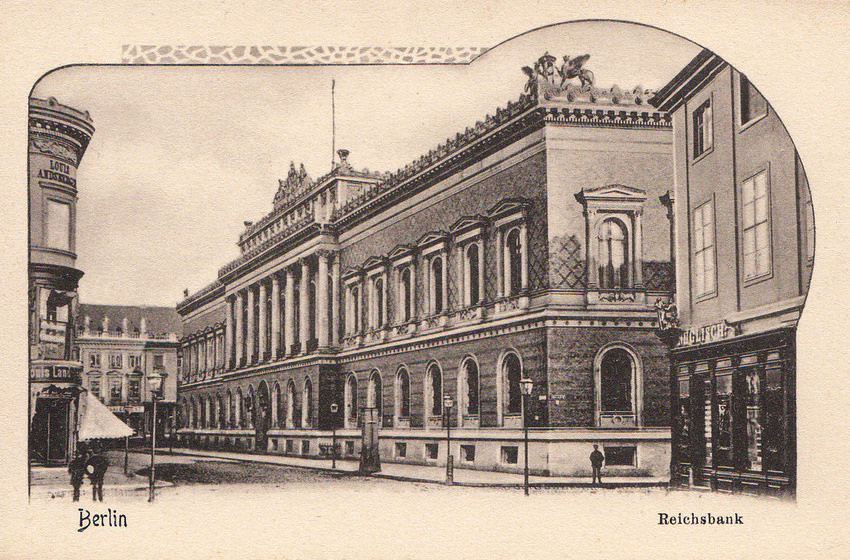

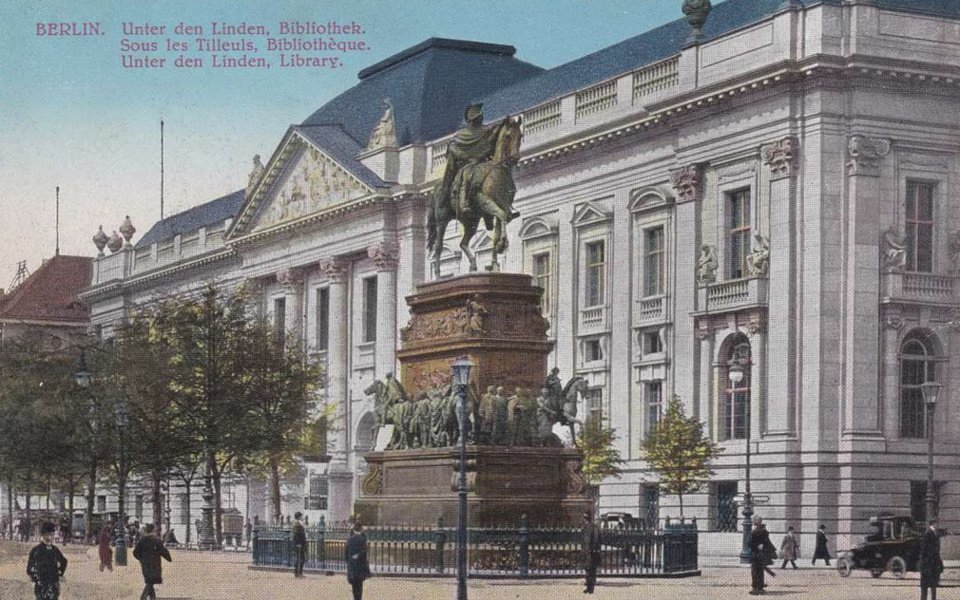

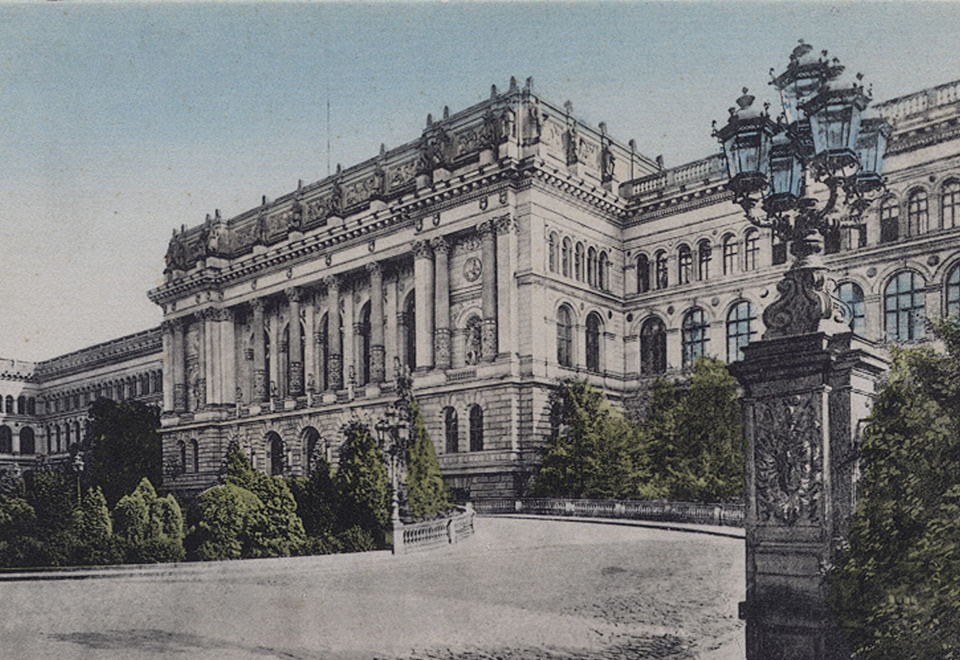

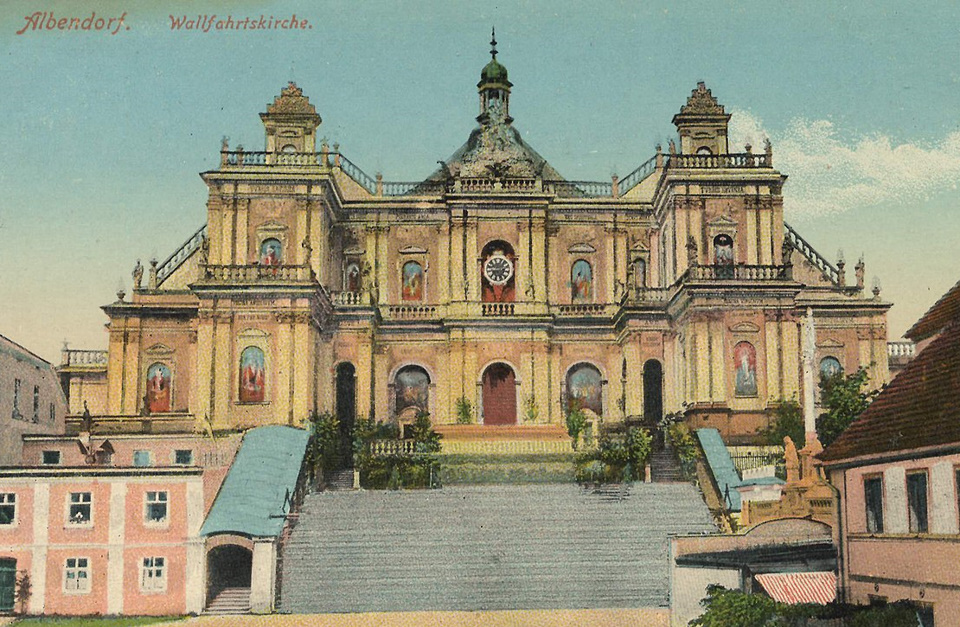

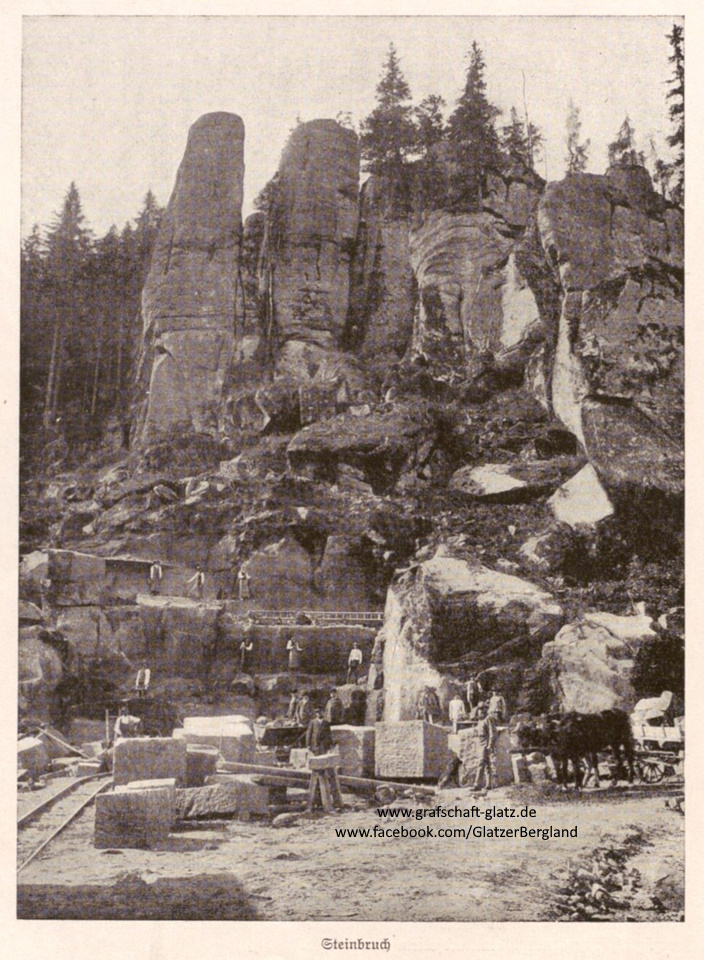

Wünschelburger SandsteinDer Wünschelburger Sandstein, auch Albendorfer Sandstein (polnisch Piaskowiec Radków), ist ein Sandstein, der in der Grafschaft Glatz bei Wünschelburg (Radków) und Albendorf (Wambierzyce) im Heuscheuergebirge abgebaut wird. Es handelt sich um einen bauhistorisch bedeutenden und überregional verbreiteten Sandstein. Er entstand in der Oberen Kreide (Mittelturon). Der Wünschelburger Sandstein ist ein schwach kieselig gebundener mittel- bis feinkörniger Sandstein. Es gibt drei Sandstein-Typen: Hellgelblich-grau (teilweise leicht rötlich mit bis zu 4 mm großen Quarzkörnern), Gelblichweiß (fein gebändert) und Grauweiß (mit 8 mm großen Quarzkörnern). Die unterschiedlichen Farben dieses Gesteins entstanden durch unterschiedliche Eisenoxidgehalte. Der Quarzanteil beträgt 89,5 %. Sein Gehalt am Feldspäten und Glimmer ist gering. Die Schichtung dieses Gesteins ist wenig ausgeprägt und sein Korngefüge zeichnet sich durch einen geringen Porenraum aus. Nachdem die Grafschaft Glatz, zu der Wünschelburg gehört, zusammen mit Schlesien durch Friedrich II. 1742/1763 erobert wurde, gerieten die Sandsteine in das Blickfeld preußischer Baumeister, da der König 1756 eine Bestandsaufnahme von Bau- und Rohstoffen veranlasste. Bereits im Jahre 1763 sind Lieferungen des Wünschelburger Sandsteins nach Potsdam für das Communs vom Neuen Palais nachgewiesen. Im 19. Jahrhundert nahm die Nachfrage für schlesische Sandsteine in Preußen zu. Dadurch gewannen die Steinbrüche und Steinbruchsreviere an Bedeutung. Zu dieser Entwicklung trugen die Königlichen Hof-Steinmetzmeister Zeidler und Wimmel sowie der Betrieb Schilling maßgeblich bei.  Steinbruch in Wünschelburg, den die Firma Carl Schilling in Berlin gepachtet hatte, um den Wünschelburger Sandstein abzubauen. Das Reichstagsgebäude und das Kaiser-Wilhelm-Denkmal in Berlin sind daraus erbaut. in: „Monographien deutscher Städte“ von Erwin Stein, Bd. XIX: Die Grafschaft Glatz. Ein Buch von ihren Städten, Gemeinden und Bädern. Berlin 1927 Ab 1893 entwickelte sich die Sandsteinindustrie. Aus den vom Berliner Architekten und Steinmetzen Carl Schilling (1876–1939) an der Wünschelburger Lehne (Radkowskie Skały) angelegten Steinbrüchen wurde Wünschelburger Sandstein für das Reichstagsgebäude und andere Berliner Bauten geliefert. Positiv wirkte sich auf die wirtschaftliche und die touristische Entwicklung die Eulengebirgsbahn aus, die Wünschelburg 1903 von Mittelsteine her erreichte. Mit dem Anschluss an die Eisenbahn seit 1903 erstarkte die Sandsteinindustrie in der Region, die nach 1945 weitergeführt und ausgebaut wurde. Das Berliner Reichstagsgebäude und andere Bauten der Stadt wurden z. T. mit Wünschelburger Sandstein errichtet. Heute wird der Wünschelburger Sandstein für Restaurierungen und Neubauten verwendet, im Neubauwesen insbesondere für Fassadenbekleidungen, Bodenbeläge, Abdeckplatten und Werksteine. In diesem Natursteinvorkommen können große Blöcke gewonnen werden. Dieser Sandstein ist frostfest. Der in den Steinbrüchen gewonnene feinkörnige Sandstein-Typ eignet sich für Bildhauerarbeiten, die anderen für Werksteinarbeiten. Im heutigen Polen sind die Schlösser in Lublin und Brieg (Brzeg), das Warschauer Königsschloss, das Wawelschloss in Krakau, Bulwary an der Weichsel; in Schlesien der Bischofsplatz und Denkmäler in der Dorotheenkirche in Breslau und die Wallfahrtsbasilika in Albendorf aus diesem Gestein erbaut worden. (Quelle: Wikipedia u.a.) Einer der wichtigsten Vertreter schlesischer Bausandsteine ist der Wünschelburger Sandstein aus der Grafschaft Glatz/Schlesien. Seine Hauptverwendung findet er im Kaiserzeitlichen Berlin an zahlreichen Bauwerken zwischen 1870 und 1935, wie beispielsweise an der Siegessäule, der Technischen Universität, der Kaiser-Wilhelm-Gedächtnis-Kirche oder der Staatsbibliothek Unter den Linden. In den 1990er Jahren wurden Materialkartierungen für kommende Restaurierungsmaßnahmen an der Kolonnade am Neuen Palais in Potsdam Sanssouci erstellt. Es stellte sich überraschenderweise heraus, dass die Kolonnade zu über 70 % aus Wünschelburger Sandstein erbaut wurde. König Friedrich II. ließ das Bauensemble nach seinem Triumph in den Schlesischen Kriegen 1763 bis 1769 errichten – also weit vor der Industrialisierung. Dieses, für die preussische Architektur so wichtige Baumaterial, erfuhr hier somit seine Erstverwendung. Der Transport von über 6.000 Tonnen Wünschelburger Sandstein ohne Eisenbahn oder sonstigen industriell entwickelten Techniken über eine Stecke von über 500 Kilometern stellt eine enorme logistische und kraftaufwändige Herausforderung dar. Aus oder mit Wünschelburger Sandstein wurden erbaut:

Zusammengestellt von Christian Drescher |

|

Benutzerdefinierte Suche

|