Grafschaft Glatz > Kultur und Geschichte > Erinnerungen und Gedenken 2025

Kultur und Geschichte

der Grafschaft Glatz (Schlesien)

Erinnerungen und Gedenken 2025Besondere Geburtstage und Sterbetage von Persönlichkeiten aus der Grafschaft GlatzIm Jahrbuch „Grofschoaftersch Häämtebärnla“, das bis zum 72. Jahrgang 2020 erschienen ist, war die Rubrik „Erinnerungen und Gedenken“ im Anschluss an das Kalendarium ein fester Bestandteil. Darin wurden besondere Geburtstage und Sterbetage von Persönlichkeiten aus der Grafschaft Glatz gewürdigt, deren Lebensdaten und wichtigste Verdienste von Alfred Staude †, Hubert Hübner †, Brigitte Lambiel und Ulrich Klebeck zusammengestellt wurden. Christian Drescher |

||

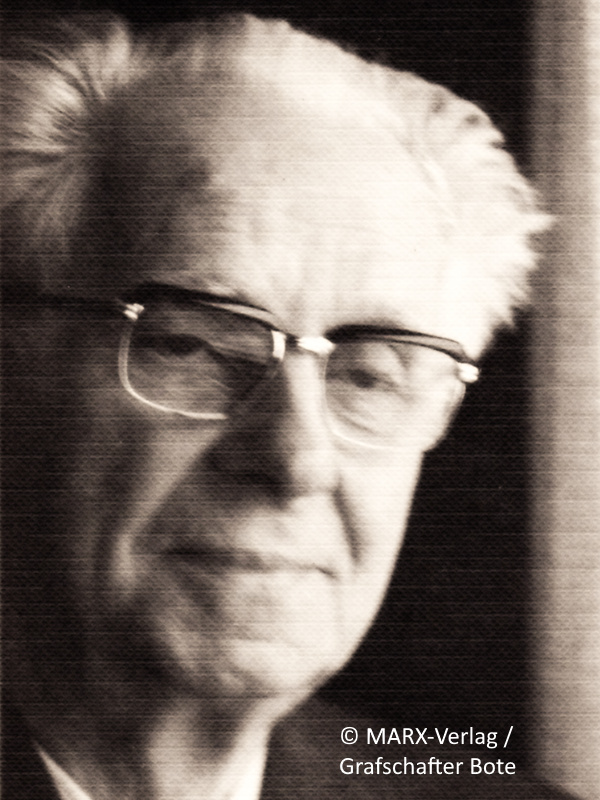

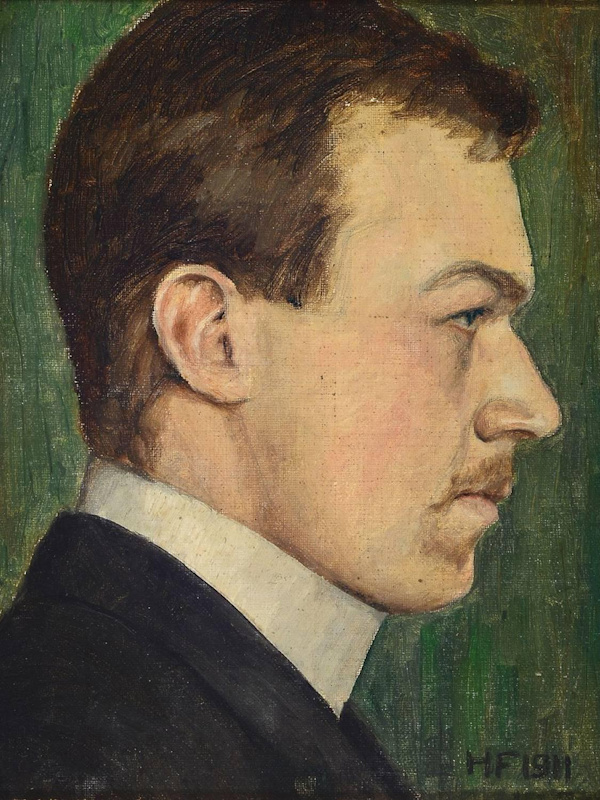

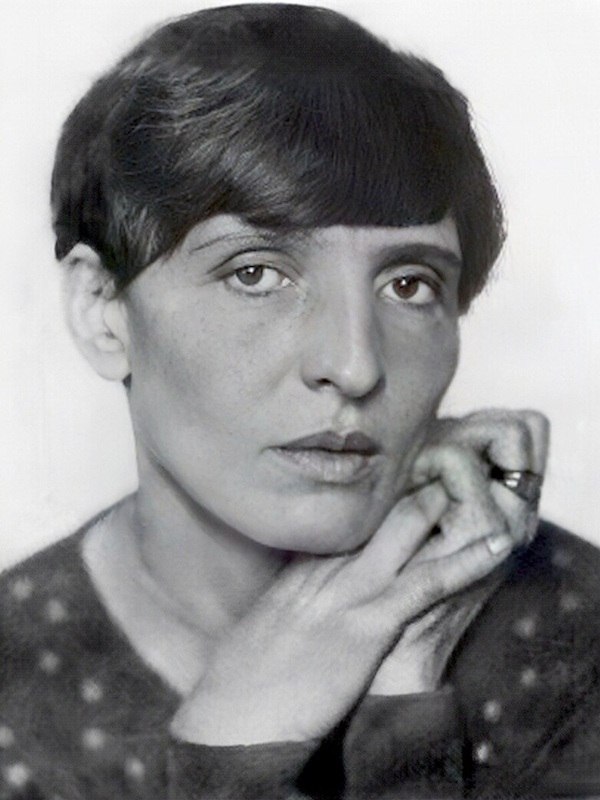

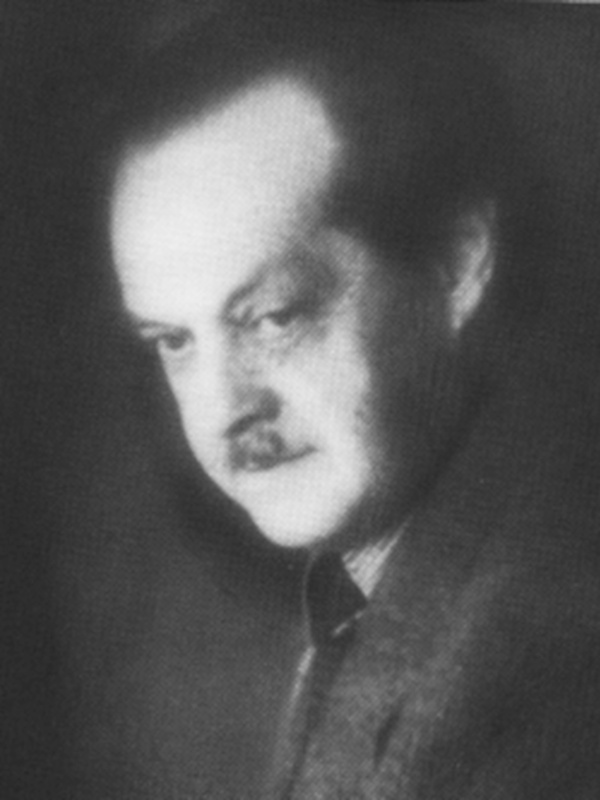

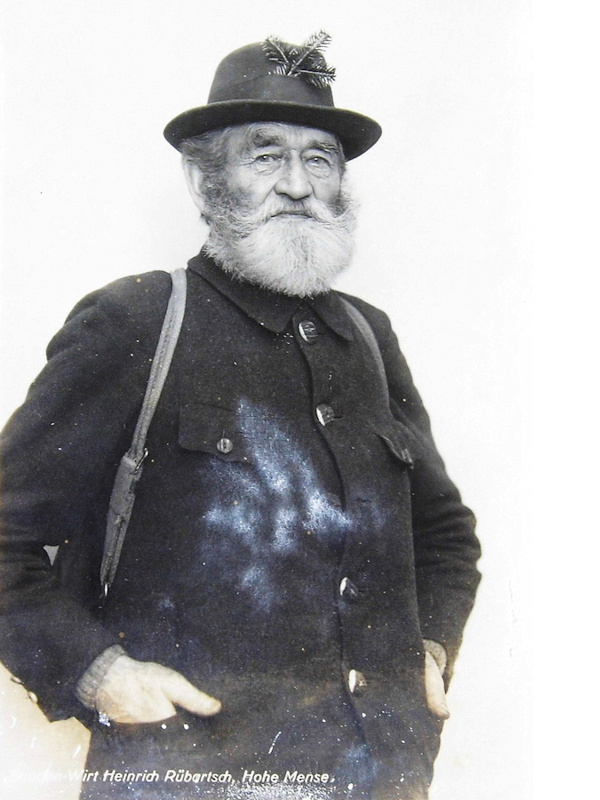

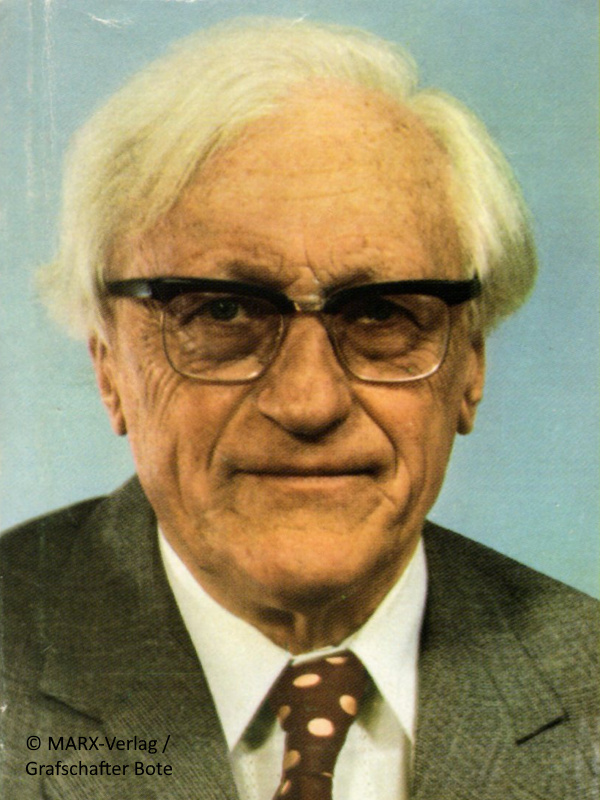

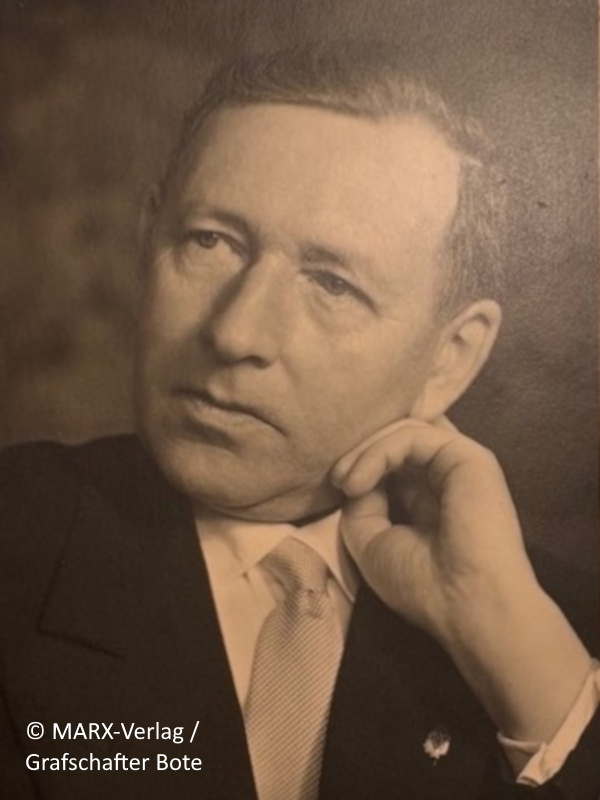

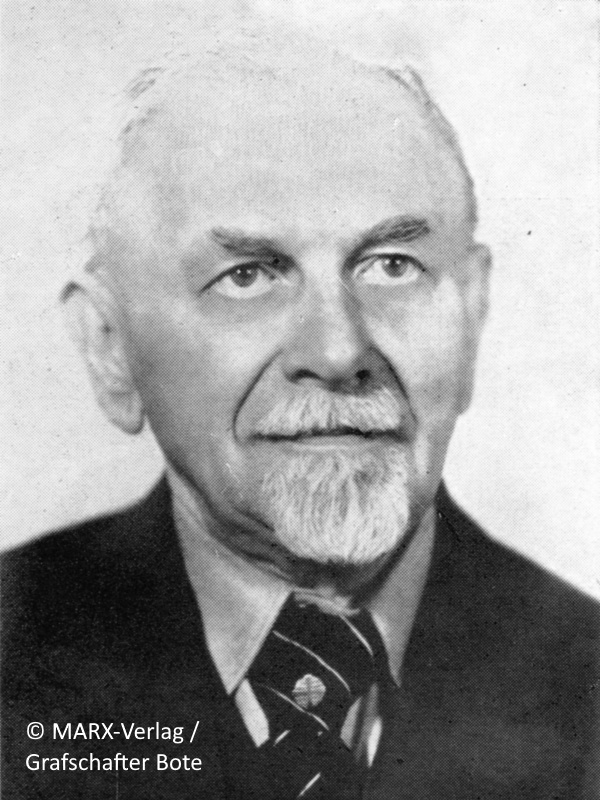

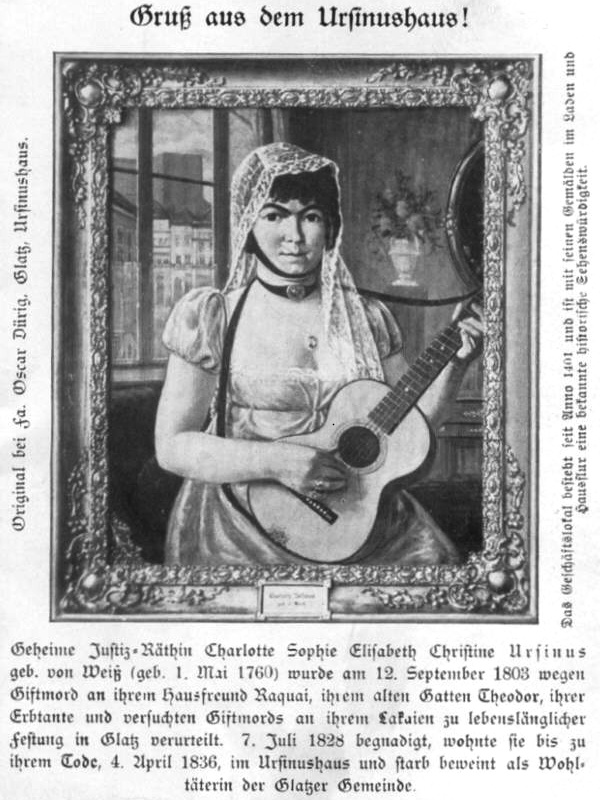

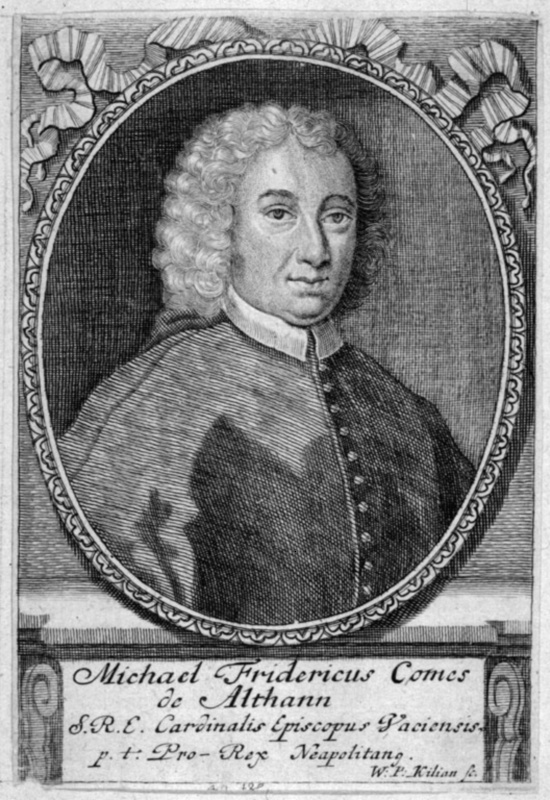

2020 – vor 5 Jahren verstorben:Lothar Hoffart, am 20. Februar in Münster. Der gelernte Tischler und spätere Polizei-Oberkommissar begann seine „Heimatarbeit“ als Spätberufener, wie er sich selbst bezeichnete, erst 1988 beim Treffen der Reinerzer im Rheinland. Nach seinem Eintritt in den Ruhestand 1993 war er ein unermüdlicher Vertreter der Heimaterinnerungen. 2003 übernahm er die Organisation des Bad Reinerzer Herbsttreffens in Bielefeld-Ummeln, übernahm er gemeinsam mit seinem Sohn Martin die Berichterstattung für Bad Reinerz und wurde zum 1. Vorsitzenden des Grafschaft Glatz e.V. Münster gewählt, dessen Ehrenvorsitzender er später wurde. 2002 ließ er durch den Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge 97 Wehrmachtsangehörige aus dem Raum Bad Reinerz exhumieren und auf dem Sammelfriedhof Groß Nädlitz bei Breslau umbetten. Eine Gedenktafel und ein Lapidarium an der kath. Pfarrkirche St. Peter und Paul in Bad Reinerz wurde auf seine Initiative im September 2006 eingeweiht. Von Peter Großpietsch erhielt Hoffart 2013 den „Grafschafter Ehrenteller“. Für die Heimatgemeinde Bad Reinerz hat er, gemeinsam mit Reinerzern, eine umfangreiche Chronik geschrieben. Er schrieb auch viele Beiträge im Grafschafter Boten und im Jahrbuch der Grafschaft Glatz (Häämtebärnla). Schülern aus Münster gab er in einer Reihe „Spurensuche in Münster“ auf Fragen über seine persönliche Vertreibung am 16. März 1946 aus Schlesien bereitwillig Auskunft. Geboren am 19. November 1933 in Bad Reinerz. Elisabeth Kynast, am 2. April in Neuenrade, fünf Tage vor ihrem 78. Geburtstag. Viele Familien aus dem böhmischen Winkel in der Grafschaft Glatz gingen 1946 nach Tschechien, in der Hoffnung, bald wieder als erste in die Heimat zurückkehren zu können. So auch Elisabeth Schmidt mit ihrer Familie. Bald darauf wurde Elisabeths Bruder geboren. Elisabeth beendete die polnische Grundschule. Die Familie plante nicht, im Rahmen einer „Familienzusammenführung“ nach Deutschland zu gehen. Sie schob die Entscheidung auf, obwohl das Leben in Polen nicht einfach war. Erst 1962 kam sie mit ihren betagten Eltern in den Westen. In der Bundesrepublik Deutschland lernte sie ihren zukünftigen Ehemann Klaus kennen und beschloss schließlich zu bleiben. Dann holte sie ihre Eltern zu sich. Jahre später bereute sie ihre Entscheidung oft, da sie sich in der Bundesrepublik Deutschland oft fremd fühlte. Da sie die polnische und tschechische Sprache beherrschte, schlug sie so die Brücke zwischen den Menschen dieser drei Länder. Sie knüpfte die Kontakte zum Bischof Dr. Ignacy Dec in Schweidnitz, zu Kardinal Dr. Dominik Duka in Prag und zu Prälat Romuald Brudnowski in Tscherbeney. Dadurch hat sie für den festlichen Gottesdienst anlässlich der Seligsprechung von Kaplan Gerhard Hirschfelder im Kurpark von Bad Kudowa am 10. Oktober 2010 mit 2.000 Teilnehmern gesorgt und die Grabstätte zu einer würdigen Gedenkstätte auf dem Friedhof in Tscherbeney gemacht. Sie hat auch mit ihrem Ehemann Klaus die Verbindung zur dreisprachigen Zeitung „Ziemia Kłodzka“ (Grafschafter Land-Bote) aufgebaut. Das von der Besitzerin Rosa Rokitensky geerbte Haus Gerhard Hirschfelder wurde als ihr großes Anliegen in ein Haus für Kultur und Geschichte, ein Haus der Begegnung zwischen den Nationen ausgebaut. 2019 setzte sie den leidenden Müttern während der Kriegszeit ein Denkmal in Tscherbeney. Sie gründete auch den Deutschen Freundschaftskreis in Bad Kudowa. Für das Hedwigswerk organisierte sie mit ihrem Mann die Wallfahrt der Heimatvertriebenen in Werl und gab die Zeitschrift „Heimat und Glaube“ heraus. 2010 erhielt von Bischof Dr. Ignacy Dec die höchste Anerkennung der Diözese Schweidnitz, den „Stanislaus-Orden“. Am 22. August 2020 wurde ein Gedenkstein für sie in Tscherbeney eingeweiht. Geboren am 6. April 1942 in Grenzeck/Tscherbeney bei Bad Kudowa. Pater Benedikt (Heinz) Morawez, am 4. Januar in Halberstadt. Heinz Morawez kam nach der Vertreibung nach Wernigerode (Harz). Nach dem Abitur studierte er Theologie in Erfurt und wurde am 29. Juni 1963 in Magdeburg zum Priester geweiht. Seine Kaplanstellen waren in Blankenburg, Dessau, Halle und Zeitz. Die Gestalt des heiligen Benedikt und seine Regeln haben ihn für das benediktinische Mönchtum begeistert, und so trat er im Mai 1978 in den Orden ein und legte 1981 die ewigen Gelübde ab. Im Kloster auf der Huysburg bei Halberstadt wirkte er als Kantor und Prior und ging nach der Wende 1989 im Austauschverfahren in die Abtei Trier. Er unterstützte bei Fahrten ins Heilige Land den Deutschen Verein vom Heiligen Land und galt als Fachmann für die Begleitung dieser Reisen. Er war auch bei den Grafschafter Wallfahrten in Telgte und bei den Priestertreffen des Grafschafter Klerus dabei. Geboren am 4. Juni 1937 in Glatz. Gudrun Pausewang, am 23. Januar in der Nähe vom Bamberg. Die Lehrerin und Schriftstellerin, die vor allem als Autorin von Kinder- und Jugendliteratur bekannt wurde, stammte aus Wichstadtl, Kreis Grulich im Adlergebirge, unweit der Grenze zur Grafschaft Glatz in der Nähe von Mittelwalde. Nach der Vertreibung legte sie 1948 in Wiesbaden das Abitur ab. Nach dem Studium für Grund- und Hauptschule in Weilburg an der Lahn unterrichtete sie ab 1956 an deutschen Schulen in Südamerika. 1972 kehrte sie nach Deutschland zurück und arbeitete bis 1989 im hessischen Schlitz bei Fulda. Für ihr umfangreiches Werk erhielt sie viele Preise und Auszeichnungen, u.a. 1988 den Deutschen Jugendliteraturpreis, 1999 das Bundesverdienstkreuz. 2016 erschien ihr letztes Buch „So war es, als ich klein war. Erinnerungen an meine Kindheit“. Geboren am 3. März 1928 in Wichstadtl. Dr.-Ing. Dieter Pohl, am 15. August in Köln. Der schlesische Heimatforscher wurde in Hirschberg (Riesengebirge) geboren. Seine Vorfahren stammen aus Niederschwedeldorf in der Grafschaft Glatz. Bei der Vertreibung kam er 1946 in die niedersächsische Grafschaft Hoya bei Bremen. Er studierte ab 1954 Elektrotechnik an den Technischen Hochschulen in Braunschweig und Aachen und promovierte 1974 zum Dr.-Ing. Seine erfolgreiche Berufstätigkeit bei der Robert Bosch GmbH endete 1994. Seit 1973 entwickelten sich seine Interessen für Genealogie und schlesische Heimatgeschichte. Er gründete verschiedene Gruppen (Forschungsgruppe Grafschaft Glatz 1986 und Arbeitsgemeinschaft Grafschaft Glatz 2001) und war Mitglied mehrerer historischer Vereine. Im eigenen Verlag gab er zahlreiche Geschichtsquellen der Grafschaft Glatz heraus. Die „Chroniken der Grafschaft Glatz“ von Joseph Kögler verlegte er in neu bearbeiteter Form. Seine Bestandsverzeichnisse verschiedener Archive und Bibliotheken sind für Forscher äußerst nützlich. Das Bundesverdienstkreuz am Bande erhielt er 2004. Zu seinem 70. Geburtstag erschien im selben Jahr die Festschrift „Glaciographia Nova“. Geboren 1. März 1934 in Hirschberg im Riesengebirge. Johannes (Hans) Ritzen, am 1. März in Rietberg. Der gebürtige Münsterländer und Westfale wurde durch seine Frau Rosemarie, die Tochter von Lehrer Seifert in Niedersteine, zum Schlesienkenner und Freund der schönen Grafschaft Glatz. 1982 wurde er bei einem Klassentreffen zum Berichterstatter für Niedersteine bestimmt. Außerdem organisierte er die jährlichen Treffen in Oerlinghausen. Er war ein sehr guter Wegbegleiter für die Fahrten der Niedersteiner, Mittelsteiner und Dürrkunzendorfer, für die er sich gründlich und umfassend informierte. Er fuhr privat die Strecke im Vorfeld ab und sorgte für interessante Informationen. Nach seiner Pensionierung kümmerte er sich verstärkt um die Schlesier. Ein Schlaganfall schränkte ihn dann aber ein. Geboren am 21. August 1931 in Verl, Kreis Gütersloh. Leonhard „Harry“ Rother, am 29. Februar in Vechelde bei Braunschweig. Nach der Vertreibung 1946 kam er nach Vechelde im Landkreis Braunschweig, wo er eine Lehre als Schmied machte. Später hat er sich in einer Lkw-Werkstatt in Braunschweig zum Meister hochgearbeitet. In Vechelde war er in der katholischen Kirchengemeinde, in der Kolpingfamilie und Siedlerbund aktiv. Auch im Gemeinderat und als Vorsitzender des MGV Liedertafel engagierte er sich. Er hat die Vertreibung dokumentiert und Spuren hinterlassen. 2013 berichteten die Peiner Nachrichten der Braunschweiger Zeitung mehrmals über seine Erlebnisse als 14-Jähriger. Geboren am 21. Dezember 1931 in Ebersdorf, Kreis Habelschwerdt. Hans-Jürgen Taube, am 14. Juni in Braunschweig. Bei der Vertreibung kam er 1946 in die Hildesheimer Diaspora. Er engagierte sich in der katholischen Jugendarbeit und war später jahrelang Pfarrgemeinderatsvorsitzender. In den Glatzer Gebirgs-Verein trat er 1962 ein und übernahm zunächst verschiedene Vorstandsämter. Von 1990 bis 2004 war er schließlich dessen Vorsitzender. Unter seiner Leitung stieg die Mitgliederzahl auf über 1.000 zur Jahrtausendwende. Höhepunkt seines Wirkens war die Feier des 125-jährigen Bestehens 2006 in Braunschweig, den der Grafschafter Nuntius Dr. Erwin Ender besuchte und den Festgottesdienst zelebrierte. Für seine Verdienste um das Wandern wurde er mit der Goldenen Ehrennadel des Deutschen Wanderverbandes ausgezeichnet. Zur Abteilung Lüdenscheid des Sauerländischen Gebirgsvereins hat er die Patenschaft intensiv gepflegt. Er hat als Mitglied der Ritter vom hl. Grab in Jerusalem dafür gesorgt, dass bei vielen Grafschafter Festlichkeiten diese Ritter auftauchten. Als die „Stiftung Kaplan Gerhard Hirschfelder“ gegründet wurde, fanden die Stifter in ihm einen umsichtigen Vorsitzenden. Auch gehörte er zum Pastoralrat des Großdechanten. Geboren am 14. September 1939 in Ebersdorf, Kreis Neurode. 2015 – vor 10 Jahren verstorben:Heinz Blaser, am 31. Oktober in Osnabrück. Rechtsanwalt und Notar a.D. Er gehörte zu den profiliertesten Landsleuten unserer Heimat. Der am 14. November 1930 in Oberhannsdorf geborene Heinz Blaser wuchs in Glatz auf und gehörte nach der Vertreibung zum Urgestein der Jungen Grafschaft mit seiner späteren Ehefrau Magda. Im Führungskreis stellte er mit Pater Maurus Damek und Pater Hubertus Günther die Weichen für die Zukunft, und es gibt sie heute noch: die „Junge Grafschaft“. Sehr früh übernahm er auch Verantwortung auf der heimatpolitischen Schiene der Grafschafter. So war er lange Jahre erfolgreich stellvertretender Vorsitzender der „Zentralstelle Grafschaft Glatz/Schlesien e.V.“ und ebenso der Glatzer Kreisversammlung. Seine Sorge galt stets dem Zusammenhalt der Grafschafter und unserer Heimatzeitung, für die er, gleiches gilt für das Jahrbuch, bedeutsame und auch historische Beiträge lieferte. 1990 war er Mitunterzeichner der „Rechtsverwahrung der Vertretung der vertriebenen Schlesier aus der Grafschaft Glatz“, und ein Jahr später wurde er mit dem Grafschafter Ehrenteller ausgezeichnet. Großdechant Jung berief Heinz Blaser 1985 in den Pastoralrat. Bei Satzungen von Stiftungen, z.B. Gerhard-Hirschfelder-Stiftung, war er ein unentbehrlicher Ratgeber. Johannes Gründel, am 16. März in Freising. Katholischer Theologe, Priester und Universitätsprofessor. Träger des Bayerischen Verdienstordens. Johannes Gründel verlebte seine Kindheit in Ullersdorf an der Biele in der Grafschaft Glatz, wo seine Eltern eine Landwirtschaft besaßen. Bis Kriegsende 1945 besuchte er das Gymnasium in der Kreisstadt Glatz. Nach der Vertreibung kam die Familie nach Nordrhein-Westfalen. Nach dem Abitur studierte er an der katholischen Philosophisch-Theologischen Hochschule in Königstein im Taunus und wurde 1952 zum Priester geweiht. Weitere Stationen waren: Promotion 1959 und Habilitation 1966 in München, 1967 Professor an der Philosophisch-theologischen Hochschule Freising. Von 1968 bis zur Emeritierung 1997 Professor für Moraltheologie an der Ludwig-Maximilians-Universität, Fachbereich Katholische Theologie. Weitere Lehrtätigkeiten übte er in Regensburg, Linz und Jerusalem aus. Er arbeitete in verschiedenen medizinisch-ethischen Arbeitsgruppen und Ethikkommissionen mit und veröffentlichte zahlreiche Beiträge zu aktuellen Themen theologischer Ethik. Gründel genoss internationale Reputation auf Grund seiner wissenschaftlichen Arbeit, wurde aber auch bekannt, da er einer der ersten in Deutschland war, die sich zu Gunsten von Aids-Kranken einsetzten. Als Professor förderte er stets die Arbeit weiblicher Theologen im Fachbereich Katholische Theologie. Sein persönliches Engagement führte ihn zum Einsatz für die Menschenrechte, etwa in Lateinamerika. 1998 wurde er mit dem Bundesverdienstkreuz am Bande ausgezeichnet. Gründel hat auch außerhalb Deutschlands in mehreren Hochschulen und Universitäten des Auslands Gastvorlesungen gehalten. Für seine wissenschaftliche Leistung zum Aufbau der Fachrichtung Orthodoxe Theologie an der Ludwig-Maximilians-Universität erhielt er am 9. Juni 2006 von der Theologischen Fakultät der Kapodistrias-Universität in Athen den Ehrendoktor. Er ist der erste nicht-orthodoxe Theologe, der einen Ehrendoktor an einer orthodoxen theologischen Fakultät bekommen hat. Für sein Lebenswerk erhielt Gründel am 9. Juli 2009 den Bayerischen Verdienstorden. Gründels Interesse galt Grundsatzfragen der Ethik und Moraltheologie, aber auch aktuellen Fragen der Gegenwart, insbesondere der Medizinethik, dem Problem des Suizid oder der Umweltethik. Er wird als einer der profiliertesten Vertreter einer christlichen Verantwortungsethik betrachtet. Er gehörte als Urgestein der Jungen Grafschaft an, gestaltete bei den Pfingsttreffen mit 400 Jugendlichen in Telgte die Bunten Abende mit. Nach seiner Priesterweihe 1952 fehlte er nur wenige Male bei der Telgter Wallfahrt. War stets bereit, in der Priesterkonferenz in Telgte zu Fragen der Moraltheologie Stellung zu nehmen. Trat bei den Priesterkonferenzen in Ostberlin mit den Mitbrüdern der damaligen DDR bis zur Wende und darüber hinaus als Referent für uns Priester auf. Kümmerte sich seelsorglich um seine Heimatgemeinde Ullersdorf. Fuhr mit dieser und seiner Hohenbacherner Pfarrgemeinde, die er fast 50 Jahre als Seelsorger betreute, in unsere Heimat. Begleitete oft die Grafschafter bei Flügen nach Israel. Geboren am 13. Mai 1929 in Ullersdorf. Erich Linde, am 15. April. Bekenntnis-Schlesier, ein Grafschafter mit Herzblut, ein Wissensträger, der sich – wenn es um die historische Wahrheit ging – gottlob nicht um die politische Korrektheit kümmerte. Wir verdanken ihm die Dokumentation der Vertreibungsstraßen vom Glatzer Finanzamt zur Verladung in die Viehwaggons am Glatzer Hauptbahnhof. Ganz verdienstvoll für die „Stiftung Grafschaft Glatz/Schlesien“ sein Engagement im Zusammenhang mit dem Aufbau des Mundartgesprächskreises. Organisation und Durchführung lagen in seinen Händen. Erich Linde war einer unserer besten Mundartsprecher. Die Besucher der Heimattreffen von Hassitz, Scheibe und Friedrichswartha erinnern sich dankbar seines Einsatzes dabei: Stets war er Mitorganisator und nahm die Funktion des Sprechers unserer evangelischen Heimatfreunde am Beginn der Veranstaltungen in der Friedenskapelle in Horstmar wahr. Bis zuletzt war er außerordentlich beweglich, nahm regelmäßig Einladungen zu Treffen, so u.a. auch in Oldenburg, an, und machte aus seinem Herzen keine Mördergrube. Seine mundartlichen Beiträge waren besonders willkommen. Erich Linde hatte Ecken und Kanten, und gerade das machte ihn so wertvoll. Erich Linde hat sich um unsere angestammte Heimat Schlesien verdient gemacht. Geboren am 16. Juli 1930 in Schlesien. Hubert Maessen, am 19. Januar. Journalist und Kommentator beim WDR. Wiederholt hatte er bei Patenschaftsjubiläen, runden Geburtstagen des „Grafschafter Boten“ in Lüdenscheid im Kulturhaus die Festansprachen gehalten; auch bei der „Stiftung Grafschaft Glatz/Schlesien“ im „Haus Glatzer Bergland“ war er mit einem Vortrag zu Gast. Unvergessen bleibt seine Ansprache zum 50-jährigen Patenschaftsjubiläum Lüdenscheid – Glatz in Erinnerung. Sein Thema damals: Unrecht verjährt. Das Recht aber nicht. Er war seit Jahrzehnten Mitglied der „Zentralstelle Grafschaft Glatz/Schlesien e.V.“ und beobachtete den „Boten“ sehr aufmerksam. Hubert Maessen hat aber nicht nur zu uns gesprochen. Er stand zu uns, hat uns Mut gemacht, unterstützt, die Leviten gelesen und mit uns gelitten. Eine kompetente, kritische Stimme, die sich aus Bildung und Überzeugung dem Zeitgeist versagte, ist im Bereich des Westdeutschen Rundfunks verstummt. Wir, die deutschen Heimatvertriebenen, haben einen Freund verloren. Geboren am 10. Januar 1947 in Düsseldorf. Karl Moszner, am 11. Januar in Hohlstedt. Anfangs stand Karl Moszner der Heimatarbeit der Grafschafter Gremien, unseren Heimatgemeinschaften und ebenso unserer Heimatzeitung abwartend gegenüber. Dies änderte sich aber zusehends. Wir haben viel von ihm gelernt, haben viele seiner Anregungen umgesetzt und von ihm Anerkennung erhalten. Wiederholt besuchte er, trotz der großen Entfernungen, die Mitgliederversammlungen der Zentralstelle. Die Gründung der „Stiftung Grafschaft Glatz/Schlesien“ wurde von ihm sehr begrüßt. Wir sind seitens der Stiftung außerordentlich dankbar für die vielen wertvollen Exponate, die er uns vermacht hat. Als nach Mitteldeutschland verschlagener Ostdeutscher widmete er sich verdienstvoll als Kreisheimatpfleger auch diesem Raum. Anerkannt und geschätzt als Kulturfachmann im mitteldeutschen Raum waren die Verleihungen des Bundesverdienstkreuzes und des Thüringer Verdienstordens nur die logische Folge. Karl Moszner hat sich um die Grafschaft Glatz und um Schlesien verdient gemacht. Geboren am 13. Februar 1926 im schlesischen Kreis Glogau. 2010 – vor 15 Jahren verstorben:Anna Furmann, geb. Kulich, am 13. Januar in Rückers, Vorsitzende des Deutschen Freundschaftskreises der Grafschaft Glatz seit der Gründung im Jahre 1993. Geboren am 4. Juni 1932 in Scharfenberg. Wilhelm Langer, am 19. Oktober in Lüdenscheid. Hat er eine Vielzahl von Ehrenämtern wahrgenommen. So war er u. a. langjähriger stellvertretender Vorsitzender der Heimatgruppe Grafschaft Glatz, Vorstandsmitglied der Zentralstelle Grafschaft Glatz e.V., Vorsitzender der Glatzer Kreisversammlung, der Lüdenscheider Heimatgruppe Grafschaft Glatz, BdV-Vorsitzender im Märkischen Kreis und vieles andere mehr. Wilhelm Langer war Träger des Schlesierkreuzes. Er erhielt die „Lüdenscheider Ehrennadel“ als herausgehobene Anerkennung für seine Verdienste in der Patenstadt Lüdenscheid. Geboren am 15. September 1928 in Neuwaltersdorf. Walburga Metko, geb. Gottwald, am 3. Juni in Hanau. Jahrzehntelang für die Heimatgemeinschaft der Rückerser vorbildlich tätig. Auf ihre Initiative hin wurde die Erinnerungstafel an Rückers an der Kirche St. Joseph in Iserlohnerheide und ebenso die deutsch-polnische Gedenktafel am Rückerser Krankenhaus aus Anlaß dessen 100-jährigen Bestehens angebracht. Geboren am 26. Oktober 1927 in Rückers. Wolfgang Pfeiffer, am 25. Juni in Planckstadt. Unvergessen u.a. die von ihm initiierte Gedenktafel der Eckersdorfer Heimatgemeinschaft auf dem Friedhof in Eckersdorf 2006 und seine entscheidende Mitwirkung bei der Gedenkstätte für den Einsiedler Bender, Heinrich in Eckersdorf im Juli 2008. Baute die Eckersdorfer Heimatgemeinschaft auf. Er baute die Eckersdorfer Kartei auf und war seit 1995 Sprecher und Berichterstatter. Geboren am 20. Juli 1942 in Eckersdorf. 2005 – vor 20 Jahren verstorben:Prof. Dr. Dieter Blumenwitz, am 2. April in Würzburg. „Anwalt der Vertriebenen“, Lehrstuhlinhaber für Völkerrecht, allgemeine Staatslehre, deutsches und bayerisches Staatsrecht und politische Wissenschaften an der Universität Würzburg, Unvergessen seine Beratung und Unterstützung unserer Anzeigenkampagne in der „Frankfurter Allgemeinen“ im Hinblick auf die seinerzeit bevorstehende Aufnahme der Vertreiberstaaten in die EU. Geboren am 11. Juli 1939 in Regensburg. Pfr. i. R. Josef Göbel, am 31. Mai in Sande. Er studierte in Breslau und Tübingen und wurde am 30. Juli 1939 für den preußischen Anteil der Erzdiözese Prag geweiht. Als Kaplan wirkte er in Altwilmsdorf, musste 1944 in den Krieg und fungierte als Lagerpfarrer bis 1946 in amerikanischer Gefangenschaft. 1946 kam er nach Hesel/Friesland als Diasporaseelsorger und blieb dieser Aufgabe auch in Neermoor und Aurich treu. 1956-1983 war er tätig in Neustadtgödens. Tätig als „Rucksackpriester“. Geboren am 25. Januar 1913 in Brand, Kreis Habelschwerdt. Georg Hötzel, am 13. Januar in Bonn-Bad Godesberg. Tischlermeister. Die Heimatgemeinschaft Ebersdorf verdankt ihm den Nachbau des Heimatortes als Relief in liebevoller, präziser Kleinarbeit. Auch die Ebersdorfer Kirche und das Kirchlein von Maria Schnee wurden von ihm erstellt. Georg Hötzel war – gemeinsam mit drei Heimatfreunden – auch am maßstabgetreuen Nachbau des Glatzer Schneebergturmes im Park von Haus Schlesien beteiligt. Geboren am 8. Oktober 1925 in Ebersdorf/Kreis Habelschwerdt. 2000 – vor 25 Jahren verstorben:Dr. Hans Bönsch, am 9. November in Lohmar. Mitglied der Breslauer Studentenverbindung Winfridia in Münster und der Glatzer Kreisversammlung. Nach seiner Pensionierung 1989 forschte er bei dem „Institut für deutsche Musik in Schlesien“ nach verlorenen oder unentdeckten Werken schlesischer Musiker. Geboren am 8. August 1921 in Königshain. Hubert Bürke, am 29. April in Fürstenfeldbruck. Initiator der Tuntschendorfer Heimattreffen, Aufbau und Fortführung der Tuntschendorfer Heimatkartei, geboren am 27. Oktober 1932 in Tuntschendorf. Georg Hoffmann, am 16. Mai in Bornheim. Langjähriger Berichterstatter für Neuweistritz, Mitorganisator der Heimattreffen für das gesamte Kressenbachtal, geboren am 16. Februar 1926 in Neuweistritz. Alfons Klar, am 22. Mai in Peine. Verschiedene ehrenamtliche Funktionen für die Heimatvertriebenen, besonders für die Heimatgemeinschaft Hohndorf (Treffen, Fahrten). Ausgezeichnet mit dem Grafschafter Ehrenzeichen „Glatzer Rose“. Walter Schramm, am 19. Dezember in Osnabrück. Vorstandsmitglied der Heimatgruppe Grafschaft Glatz in Osnabrück, jahrzehntelang Berichterstatter für Glatz. Ausgezeichnet mit dem Ehrenzeichen „Glatzer Rose“. Geboren am 19. August 1922 in Glatz. Alfred Schwarzer, am 30. März in Sulzbach. Verdienstvoller langjähriger Berichterstatter von Gläsendorf, geboren am 20. Mai 1922 in Gläsendorf. Karl Weigler, am 18. Oktober in Mosbach. Beispielhafter Einsatz für die Heimatvertriebenen. Ehrenvorsitzender der Heimatgemeinschaft Rengersdorf, Aspenau und Piltsch. Grafschafter Ehrenzeichen „Glatzer Rose“. Geboren am 8. September 1922 in Rengersdorf. 1995 – vor 30 Jahren verstorben:Eva Weingarten-Karger, am 20. Februar in Bonn, Tochter des Heimatschriftstellers Robert Karger, große Förderin der Grafschaft Glatzer Heimatarbeit. Ausgezeichnet mit dem Ehrenteller der Grafschaft Glatz. Geboren am 13. Oktober 1909 in Schreibendorf. Alfred Küssel, am 3. September in Düsseldorf. Chronist und Mitbegründer der Heimatgemeinschaft Wünschelburg. Aktiver Mitarbeiter in der Neuroder Kreisversammlung. Ausgezeichnet mit dem Bundesverdienstkreuz. Geboren am 31. Mai 1902 in Wünschelburg. Gerhard Ruffert, am 29. August in Bad Salzuflen im Alter von 88 Jahren. Letzter deutscher Bürgermeister von Glatz 1945. Versuchte zu helfen, wo er konnte. Zur Übergabe der Stadt an die Polen gezwungen. Dipl. Ing. und Mitinhaber der Maschinenfabrik Thiele-Maiwald KG in Glatz. Geboren am 23. Juni 1907. Pater Alfred Viezens SAC, am 19. September in Limburg. Nach Arbeitsdienst, Wehrmacht, französischer Gefangenschaft, Priesterweihe am 15. Juli 1951 in Schönstatt. Seelsorge an den Heimatvertriebenen lag ihm besonders am Herzen. Begleiter bei Wallfahrten und Fahrten der Vertriebenen. Fühlte sich zuständig für die Gemeinde Sackisch. Geboren am 12. Januar 1920 in Sackisch. Anni Wolf, am 25. Januar in Witten. Langjährige verdienstvolle Vorsitzende der Heimatgemeinschaft Lauterbach und Michaelsthal. Geboren am 30. August 1910. Richard Wolf, am 13. November in Rottach-Egern. Für hervorragende Verdienste als Hüter deutscher Sprachtradition im In- und Ausland ausgezeichnet mit der Goethe-Medaille in Gold, dem Bundesverdienstkreuz und dem Eichendorff-Literaturpreis. War u. a. Lehrer in Sofia, Gründer und Leiter der Deutschen Schule in Varna/Bulgarien, Lektor für deutsche Sprache an Hochschulen und Instituten in China und Jugoslawien, von 1956 bis 1965 Direktor der Zentralstelle der Goethe-Institute in München. Verfasser zahlreicher Erzählungen und Romane, in denen er seiner nie geleugneten Heimat Grafschaft Glatz und Schlesien einen gebührenden Platz einräumt. „Land der Liebe“, „Damals in dem Schneegebirge“, „Aus der Brunnenstube“, „Grafschafter Erzählungen aus Kindheit und Jugend“, „Vom Ostwind verweht“, „Der Vater und die Weltkarte“, „Die Reise in den Abend“ sind einige von ihnen, z. T. erschienen im Marx-Verlag/Grafschafter Bote. Geboren am 14. September 1900 in Bad Landeck.  Richard Wolf Bild: © MARX-Verlag / Grafschafter Bote Rosemarie Zwerschke, geb. Riedel, am 5. Mai in Dresden. Vorstandsmitglied der Neuroder Kreisversammlung und der Heimatgemeinschaft Schlegel 1980 e.V., geboren am 11. September 1945 in Schlegel. 1990 – vor 35 Jahren verstorben:Richard Hauck, am 14. Februar in Werl. Lehrer, Rektor, Heimatschriftsteller, Komponist, Leiter eines Singekreises der Vertriebenen, Herausgeber des Buches „Bad Landeck/Schlesien – Bilder aus einer deutschen Stadt“ (Marx-Verlag/Grafschafter Bote). Geboren am 6. Juli 1904 in Bad Landeck. 1985 – vor 40 Jahren verstorben:Leo Christoph, am 3. Januar in Hamburg-Reinbeck. Prälat, Großdechant, Kanonischer Visitator für Priester und Gläubige der Grafschaft Glatz 1962 bis 1977. Priesterweihe 14. Februar 1926 durch Kardinal Bertram in Breslau, Kaplan in Ludwigsdorf und Habelschwerdt, 1931 Generalvikariatssekretär bei Großdechant Franz Dittert in Mittelwalde, drei Monate Konzentrationslager Oranienburg, 1938 Stiftspfarrer in Glatz-Scheibe, ab 1942 Diözesan-Caritasdirektor der Grafschaft Glatz, 1946 Pfarrvertreter in Aurich, ab 1952 Diözesan-Caritasdirektor in Osnabrück, 1956 bis 1971 und 1977 bis kurz vor seinem Tode Kurator der Grauen Schwestern von der heiligen Elisabeth in Hamburg-Reinbeck. Geboren am 6. Februar 1901 in Buchau. 1980 – vor 45 Jahren verstorben:Max Volkmer, am 4. August in Kist bei Würzburg. Landwirt und Volkspoet. Er verfasste u. a. „Ollerhand vom Darfe“, „Doarch’s Groofschoafter Kenderjoahr“. Geschätzter Mitarbeiter der heimatlichen Zeitschriften und Kalender nach der gewaltsamen Vertreibung. Geboren am 28. Mai 1907 in Plomnitz. 1975 – vor 50 Jahren verstorben:Hans Franke, am 11. März in Freiburg/Breisgau. Kunstmaler, Schriftsteller. Lebte und wirkte im Badischen Land, an der Mosel, in Hamburg, in Westpreußen. Ein Triptychon „Haffmadonna“, 1944 begonnen und für die „Frische Nehrung“ bestimmt, befindet sich im Altenheim St. Joseph in Stade. Als Schriftsteller bekannt: „Die sieben Sphären“, „Unsere liebe Frau vom Feldberg“, „Erde und Ewigkeit“, „Späte Ernte von Staffelei und Schreibtisch“. Geboren am 23. Mai 1892 in Habelschwerdt – sein Geburtshaus ist Frankes Buchhandlung.  Hans Franke Bild: Selbstporträt des jungen Künstlers, 1911, Öl auf Leinwand, 37×31 cm 1970 – vor 55 Jahren verstorben:Georg Opitz, am 31. Mai in München. Banksyndikus, Schriftsteller. Auf literarischem Gebiet Meister des ironischen, witzigen Kurzgedichtes; sie sind zusammengefaßt in den Bänden „Zuweilen lohnt es sich zu weilen“, „Dreimal schlug die Sonnenuhr“ und „Kurz hingeworfen“. Geboren am 6. Oktober 1877 in Bad Landeck. Georg Schmitt, in Bad Driburg. Finanzbeamter, Schriftsteller. Zuletzt in Glatz tätig. Seine mehr als 100 Gedichte und ungezählten Aufsätze, in der Tagespresse und in Zeitschriften erschienen, singen der unvergessenen Grafschaft ein hohes Lied. Verfasser zweier Bücher über die Glatzer Dekanatskirche. Geboren 1892 in Eulau, Kreis Sprottau. 1965 – vor 60 Jahren verstorben:Friedrich Wilhelm Geier, am 13. April in Karlsruhe. Senatspräsident am Bundesgerichtshof in Karlsruhe. Er war ein treuer und bewußter Sohn des Glatzer Landes. Geboren 6. Januar 1903 in Glatz.  Friedrich Wilhelm Geier Bild: © MARX-Verlag / Grafschafter Bote Georg Goebel, am 7. Juni in Lüdenscheid. Geistlicher Rat, geboren am 25. September 1900 in Albendorf, Priesterweihe 14. Februar 1926 in Breslau, Kaplan in Mittelsteine und Hausdorf, 1931 bis 1940 Diözesandirektor in Jassy/Rumänien, 1940 Kaplan in Lewin, 1941 bis 1946 Pfarrer in Rosenthal, 1951 – 1953 Pfarrvikar in Kierspe, bis 1964 in Werdohl-Eveking. Von der Vertreibung 1946 an setzte er sich energisch für die Heimatvertriebenen ein. 1952 Begründer des Patenschaftsverhältnisses zwischen Lüdenscheid und Glatz. Schaffung des Altenwohnheimes „Haus Derhääme“ in Lüdenscheid und der Grafschaft Glatzer Siedlung in Neuenrade, in der eine Straße nach ihm benannt ist. Verfasser zahlreicher Erklärungen und Druckschriften, Begründer und Herausgeber des „Grafschafter Boten“ und des Jahrbuchs „Grofschoaftersch Häämtebärnla“. Reinhold Klügel, am 7. September in Erkelenz. Gewerkschafter. Er setzte sich seit 1905 für die katholische Arbeiterbewegung (KAB) ein. Ehrenratsherr der Stadt Erkelenz. Geboren am 25. September 1878 in Niederlangenau. Renée Sintenis, am 22. April in Berlin. Bildhauerin, Graphikerin, Mitglied der Akademie der Künste, Professorin, Trägerin des Ordens „Pour le Mérite“. Schuf Kleintierplastiken, Holzstiche und Radierungen. Von ihr stammt der 1957 geschaffene „Berliner Bär“, der als Kleinplastik alljährlich als Silberner Bär bzw. Goldener Bär an die Preisträger der Internationalen Filmfestspiele (Berlinale) verliehen wird. Geehrt durch Briefmarken der Deutschen Bundespost. Geboren am 20. März 1888 in Glatz als Renate Alice Sintenis.  Renée (Renate Alice) Sintenis Bild: Fotografie von Hugo Erfurth, 1930 (gemeinfrei) Max Wiek, in Monheim. Seminarmusiklehrer in Habelschwerdt, Komponist und Orgelsolist. Geboren 1878 in Kieferstädtel, Oberschlesien. 1960 – vor 65 Jahren verstorben:Ernst August Voelkel, am 9. März in Berlin. Komponist. Hauptamtlicher Dozent an der Breslauer Landesmusikschule, zuletzt Direktor des Städtischen Konservatoriums in Waldenburg; freier Mitarbeiter am Sender Breslau. Nach der gewaltsamen Vertreibung Mitarbeiter des Rundfunksender RIAS. Hervorragender Orchestertechniker: Für die 600-Jahrfeier von Neurode 1937 komponierte er die Festhymne. Seine letzte Komposition „Heimat in Ewigkeit“, Text von Friedrich Bischof. Geboren am 18. Juli 1886 in Neurode.  Ernst August Voelkel Bild: Kulturstiftung der deutschen Vertriebenen 1945 – vor 80 Jahren verstorben:Dr. Adrian Gaertner, am 11. Mai in Mittelsteine. Geologe, Chemiker, Generaldirektor der Wenzeslausgrube in Mölke (1901-1931). Verfasser mehrerer Denkschriften. Ehrendoktorwürde der Universität Breslau. Mitglied der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft (jetzt Max-Planck-Gesellschaft). Vom NS-Regime mehrfach verhaftet. Als er nach dem 9. Mal 1945 bedrängten Bürgern von Neubiehals zu Hilfe eilte, wurde er von plündernden Polen erschossen. Geboren am 9. Juni 1876 in Rasselstein bei Neuwied/Rhein. Alfred Hein, am 30. Dezember im Heimkehrer-Lazarett in Halle/Saale. Schriftsteller. Er besang in seinen Werken „Verliebte Ferienreise“ und „Du meiner Seele Paradies“ Reinerz, Wölfelsgrund und Maria-Schnee. Geboren 1894 in Beuthen O/S. Friedrich Kayßler, am 24. April von Russen in Berlin in seinem Hause erschossen. Staatsschauspieler, Schriftsteller. Er gehörte zu den bedeutendsten Schauspielern seiner Zeit. Auch als Schriftsteller anerkannt: „Simplicius“ (Drama), „Der Pan im Salon“; er schrieb Grotesken, Prosastücke, Gedichte. „Besinnungen aus der äußeren und inneren Welt“. Geboren 7. April 1874 in Neurode. Max Nobel, in Bad Landeck. Lehrer, Geschichtsforscher. Seit 1894 Leiter der evangelischen Volksschule und Kantor in Bad Landeck. Im „Heimatgedenkbuch von Stadt und Bad Landeck“ veröffentlichte er seine umfassenden Forschungsergebnisse, gründete und betreute das Landecker Heimatmuseum. Geboren 1867 in Mölke, Kreis Neurode. 1940 – vor 85 Jahren verstorben:Franz-Xaver Pietsch, in Rosenthal. Pfarrer, seit 1895 Seelsorger der „strapaziösen Pfarrei Rosenthal“, ab 1899 als Pfarrherr (vier Kirchen, fünf Schulen). Erfolgreich auch tätig als Viehzüchter (Glatzer Gebirgsvieh), ebenso im Ackerbau mit neuem Saatgut. Geboren 1867 in Mittelwalde. Hermann Stehr, am 11. September in Oberschreiberhau. Seine letzte Ruhestätte fand er am 15. September 1940 auf dem Habelschwerdter Florianberg. Dichter. Seine Werke gehören zur besten deutschen Literatur, tragen die für Schlesier oftmals eigenen mystischen Züge. Es seien genannt: „Der Heiligenhof“, „Das Geschlecht der Mechler“, „Der begrabene Gott“, „Peter Brindeisener“. Geboren 16. Februar 1864 in Habelschwerdt.  Hermann Stehr Bild: Hermann Stehr (um 1930) von Herbert Heimann, Görlitz (gemeinfrei) 1935 – vor 90 Jahren geboren:Dr. Gerhard Blaschke, am 29. Januar in Konradswalde. Der engagierte Grafschafter Junge Dr. Gerhard Blaschke aus Konradswalde, heute in Köln lebend, hat sich über viele Jahre im Haus Schlesien als Mäzen und Moderator der Reihe Klaviermatineen große Verdienste erworben. Den Grafschaftern ist er gut bekannt durch seine wertvollen Beiträge zur Geschichte und Kultur unseres Landes. So sei an seinen Beitrag in der Festschrift zum 80. Geburtstag des Großdechanten Franz Jung „Neubeginn in der Fremde – Vertriebene aus der Grafschaft Glatz nach 1946", erschienen in Münster 2016, erinnert, worin er sein Leben als Schüler und Ministrant in der ostfriesischen Kleinstadt Dornum schildert. Er betont darin die damalige Bedeutung der Flüchtlingsseelsorge für sein späteres Leben als Student und als Universitätsangehöriger in Köln. Desweiteren ist er als ausgewiesener Kenner des Heimatschriftstellers Joseph Wittig bekannt. Peter Großpietsch, am 8. Februar in Glatz. 1946 mit der Familie (Tischlerei, gutbürgerliches Elternhaus, Hausbesitzer in der Böhmischen Straße) aus Glatz vertrieben. Tischlerlehre, Abitur auf dem zweiten Bildungsweg, Bundesgrenzschutz, Erster Polizeikommissar im Bundesinnenministerium. Aktiver Vertreter der Vertriebenen in der Landsmannschaft Schlesien. Langjähriger Vorsitzender der Zentralstelle Grafschaft Glatz/Schlesien e.V., Übernahme der Herausgabe und Schriftleitung des „Grafschafter Boten“ nach Pensionierung, Herausgabe heimatlicher und heimatpolitischer Literatur, Gründer und 1. Vorsitzender des Vorstands der „Stiftung Grafschaft Glatz/Schlesien“. Gestorben am 17. November 2017 in Lüdenscheid, beigesetzt auf dem Schinkeler Friedhof in Osnabrück. Arno-Moritz Thienelt, am 14. Mai in Schlegel. Als Urgestein der Gründungsversammlung der Heimatgemeinschaft Schlegel am 15. September 1979 in der Ausflugsgaststätte „Kleine Schweiz“ in Neviges übernahm er ein Vorstandsamt. Ab 1979 fanden die Vorstandssitzungen in der Firma Thienelt statt, wo seine Frau Roswitha den Vorstand reichlich beköstigt haben. Über viele Jahre hat er später als Schatzmeister eine solide Grundlage für den Verein geschaffen. Seine Idee war das Aufstellen eines Gedenksteines in Köthen für die 1.500 Vertriebenen und eines Gedenksteines in Strackholt, Gemeinde Großfehen, der an die 1.400 Vertriebenen aus Schlegel erinnert. 1935 – vor 90 Jahren verstorben:Prof. Dr. Alois Mühlan, am 2. Juni 1935 in Glatz. Als Waisenkind unter schwierigen Verhältnissen sein Studium absolviert. 1882 Staatsexamen; Hauslehrer und Erzieher im Kaufmannshaus Molinari in Breslau. 1885 bis 1891 Höhere Mädchenschule in Neisse, anschließend Königliches Gymnasium in Neisse. 1892 in Straßburg zum Dr. phil. promoviert. Mitte der neunziger Jahre Professor am Gymnasium zu Glatz, bis er am 1. Oktober 1921 in den Ruhestand trat. Hervorragender Vermittler französischer Kultur. Herausgeber pädagogischer Lehrbücher sowie heimatlicher Schriften, unter anderem „Die Belagerung und Einnahme der Festung Glatz durch die Österreicher im Jahre 1760“. Geboren am 5. September 1856 in Melling. Emanuel Zimmer, am 20. Mai in Albendorf. Pfarrer, Konsistorialrat, Geschichtsforscher, Literat, wirkte segensreich in Albendorf, schrieb vierzehn historische Theaterstücke, gründete „Die Albendorfer historischen Spiele“, sammelte erlesene Volkskunststücke und Schnupftabakdosen. Geboren am 19. Februar 1866 in Neurode. 1930 – vor 95 Jahren geboren:Heinz Blaser, am 14. November in Niederhannsdorf. Rechtsanwalt und Notar a.D. Urgestein der Jungen Grafschaft, ehemaliger stellvertretender Vorsitzender der „Zentralstelle Grafschaft Glatz/Schlesien e.V.“ und der Glatzer Kreisversammlung. Gestorben am 31. Oktober 2015 in Osnabrück. Siehe unter „2015 – vor 10 Jahren verstorben“. Angela Gauglitz, am 22. Dezember in Wölfelsdorf. Nach der Vertreibung 1946 ist sie im Rheinland sesshaft geworden. Sie engagierte sich für die Erhaltung des heimatlichen Dialekts in der Mundartgruppe Grafschaft Glatz, die Schallplatten in Grafschafter Mundart herausgab. Für die Erstellung des Mundartlexikons besorgte sie sich den ersten Computer. Ständig rief sie dazu auf, alles niederzuschreiben, damit nichts verlorengeht. Sie war im Pastoralrat des Großdechanten aktiv und organisierte nach der Wende die ersten Treffen in den neuen Bundesländern mit Großdechant Franz Jung und begleitete ihn viele Jahre. Viele kennen sie auch von den Wallfahrten in Telgte und Werl, wenn sie morgens die Grafschafter Liederbücher verteilt hat. Die Errichtung eines Gedenksteins für die Opfer von Krieg und Vertreibung in Telgte wurde von ihr angeregt. Mit dem Arbeitskreis Wölfelsdorf entstand 1995 die Wölfelsdorfer Chronik. Sie sammelte Fotos von Höfen und Häusern ihres Heimatortes Wölfelsdorf, erfaßte die Bewohner und gab 2014 das Buch „Onse liebe Häämte“ heraus. Gestorben am 15. Dezember 2024 in Frechen, nur wenige Tage vor ihrem 94. Geburtstag. Günther Hoffmann, am 20. Oktober in Altwilmsdorf. Der gelernte Förster begann seine Ausbildung in den Staatsforsten in Nesselgrund und blieb nach der Vertreibung in seinem Beruf. Er unternahm schon früh Reisen in die Heimat. Als stellvertretender Vorsitzender der Heimatgemeinschaft Altwilmsdorf übernahm er 1982 die Amtsgeschäfte und ließ den Verein 1987 in das Vereinsregister eintragen. Bei seinem Ausscheiden 2007 wurde er zum Ehrenvorsitzenden ernannt. Während der Studienfahrten bemühte er sich besonders um die junge Generation. Luzia Nößler, am 5. November in Altwilmsdorf. Im Alter von 15 Jahren wurde Luzia Wachsmann am 15. März 1946 aus der Heimat vertrieben. 1955 heiratete sie Paul Nößler, der aus Wünschelburg stammte. Sie war über 25 Jahre freie Mitarbeiterin der Ibbenbürener Volkszeitung und der Westfälischen Nachrichten. Mit ihrem Mann Paul organisierte sie unzählige Altwilmsdorfer Treffen und war Berichterstatterin für den „Grafschafter Boten“. Durch ihre Initiative übernahm die Gemeinde Recke 1981 die Patenschaft für die Altwilmsdorfer. Auf ihr Bestreben wurde in Steinbeck eine „Altwilmsdorfer Straße“ benannt. Für Ihren Einsatz wurde sie mit der „Glatzer Rose“ ausgezeichnet. 1930 – vor 95 Jahren verstorben:Paul Forche, in Breslau. Chorrektor und Komponist, wirkte in Landeck, wo er am 28. Dezember 1857 geboren wurde. Aus Landeck machte er eine Oase bester Musikpflege. Glanzvolle Aufführungen von Messen und Oratorien; komponierte viele kirchenmusikalische Werke und vertonte volkstümlich gewordene Heimatlieder. Heinrich Rübartsch, am 29. März in Grunwald. Bauer und Baudenwirt. Eine echte Grafschaft Glatzer Persönlichkeit, weit über Schlesien hinaus unter dem Namen „Rübezahl“ bekannt. Rübartsch hatte großen Anteil an der Einführung des Skisportes im Hohe Mense-Gebiet. Er errichtete 1880 den Aussichtsturm auf der „Hohen Mense“ und erbaute die „Hohe-Mense-Baude“, ein beliebtes Ausflugsziel zu allen Jahreszeiten. Geboren am 22. August 1852 in Ludwigsdörfel.  Heinrich Rübartsch Bild: Photo Marx, Glatz (Repro: polska-org.pl) Franz Volkmer, am 17. Februar in Niederlangenau. Pädagoge und Chronist der Grafschaft Glatz. Mitbegründer und Mitherausgeber der „Vierteljahresschrift für Geschichte und Heimatkunde der Grafschaft Glatz“ und anderer Werke. Sammler Grafschafter Volkslieder und Volksschauspiele. Ehrenbürger der Stadt Habelschwerdt. Geboren am 12. Februar 1846 in Schönau bei Landeck. 1925 – vor 100 Jahren geboren:Helmut Joseph Goebel, am 23. Januar in Niederschwedeldorf. Der ehrenamtliche Heimatpfleger hat im Laufe mehrerer Jahrzehnte in seinem Heimatdorf Niederschwedeldorf viele Kulturdenkmäler durch eigene Arbeitsleistung vor dem Verfall gerettet. Mit seiner Unterstützung wurde der polnische Verein Erzengel Michael „Towarzystwo Archanioł Michał“ gegründet, der die Restaurierung der Denkmäler organisiert und mitfinanziert. Am 25. Juli 2014 verlieh ihm der damalige Ministerpräsident Bronisław Komorowski den Verdienstorden der Republik Polen. Seit 1959 kehrte Helmut Goebel regelmäßig in seine Heimat zurück und besuchte vor allem sein Heimatdorf Niederschwedeldorf sowie die dort zurückgebliebenen Deutschen. Schon in den 1970er Jahren begann er, sich um die vorhandenen Klein- und Baudenkmäler zu kümmern. Nach der politischen Wende in den 1990er Jahren begann er, zuerst allein, dann auch mit polnischer Hilfe, ein Denkmal nach dem anderen zu restaurieren. Zum Teil mussten die Denkmäler versetzt werden, da sie kein solides Fundament hatten oder Bäume die Standfestigkeit beeinträchtigten. Unter Einsatz eigener finanzieller Mittel und mit großer eigener Arbeitsleistung gelang es ihm, bis 2009 36 vorhandene Baudenkmäler zu renovieren, wodurch die „Straße der Denkmäler in Szalejów Dolny/Niederschwedeldorf“ angelegt werden konnte. Für seine Verdienste erhielt Helmut Goebel am 20. Januar 1986 das Bundesverdienstkreuz am Bande. Am 25. Juli 2014 verlieh ihm der damalige Ministerpräsident Bronisław Komorowski den Verdienstorden der Klasse V der Republik Polen. Im September 2019 wurde ihm den Kulturpreis Schlesien des Landes Niedersachsen verliehen. Gestorben am 29. August 2023 in Münster. Gottfried Walter, am 16. September in Lauterbach. Der langjährige Sprecher der Lauterbacher und Michaelsthaler wurde schon im August 1945 aus englischer Gefangenschaft entlassen und kam Ende Oktober zu Fuß in seiner Heimat in Lauterbach an. Nach der Vertreibung heiratete er 1948 seine Frau Hilde aus Neißbach. Er wurde Fahrlehrer und hatte ab 1960 eine eigene Fahrschule. Er engagierte sich für seine Landsleute und organisierte zahlreiche Heimattreffen, wofür er 1997 mit der „Glatzer Rose“ ausgezeichnet wurde, um seine zahlreichen Verdienste um die Heimat zu würdigen. 1920 – vor 105 Jahren geboren:Dr. Herbert Eckelt, am 4. Januar in Niedersteine. Der namhafte Pädagoge und Historiker verlebte in Glatz seine Schulzeit und legte am dortigen Gymnasium 1939 sein Abitur ab. An der Ostfront wurde er im Winter 1942 schwer verwundet und 1943 aus der Wehrmacht entlassen. Nachdem er im Frühjahr 1946 nach Rhedebrügge ins Münsterland vertrieben wurde, setzte er an der Universität Münster sein in Breslau begonnenes Studium der Fächer Geschichte, Deutsch und Latein fort. Nach Staatsexamen und Referendariat trat er eine Stelle an einem Gymnasium in Bocholt an. 1953 hatte er promoviert und im April 1959 das Lehrangebot der Arnsteiner Patres am Gymnasium in Werne an der Lippe angenommen. Dort übernahm er auch 1961 für 13 Jahre die Leitung der Volkshochschule. 1959 heiratete er Renate Schittny, Tochter des Apothekers und Besitzer der Glatzer Mohrenapotheke. Nach seiner Pensionierung engagierte er sich in diversen Grafschafter Gremien, so als langjähriges Mitglied der Heimatgruppe Grafschaft Glatz e.V. und als Vorsitzender der niederschlesischen Landsmannschaft in Werne. Er verfasste zahlreiche historische Beiträge die Grafschaft Glatz betreffend. Anlässlich des 1000-jährigen Jubiläums der Stadt Glatz betätigte er sich als Co-Autor der Broschüre „1000 Jahre Glatz – Entstehung und Geschichte 981-1981“, gleichzeitig wirkte er an dem Faltblatt „Die Grafschaft Glatz / Schlesien“ mit. Als einer der ersten erhielt er 1987 den Grafschafter Teller. Nach längerer Krankheit verstarb er am 29. Oktober 2009 fast 90-jährig in Werne. 1920 – vor 105 Jahren verstorben:Paul Mittmann, am 11. Januar in Breslau. Musikpädagoge, Chordirigent. Mit über 200 Werken, darunter „Missa in G“, die „Friedens- und Kriegsmesse“ und viele liturgische Gesänge, ist er einer der bedeutendsten Kirchenmusik-Komponisten, aber auch mit etwa 100 Einzelchorgesängen steht er in der Reihe der großen schlesischen Tonsetzer. Weithin bekannt „Wer die Welt am Stab durchmessen“. Geboren am 18. Juni 1868 in Habelschwerdt oder Mittelwalde. 1910 – vor 115 Jahren geboren:Magda Zeisberg, in Lauterbach. Heimatschriftstellerin. Daheim im Glatzer Land durch Erzählungen und Gedichte bekannt geworden. Nach der gewaltsamen Vertreibung setzte sie sich für Brauchtum und Mundart der Grafschaft Glatz ein, gab einen Gedichtband „Asoo sengt's und klengt's ei onser Häämte“ heraus und brachte ihr Mundart-Theaterstück „Bergmüllers Töchter“ zur Aufführung. Gestorben 1977 in Emsdetten. 1910 – vor 115 Jahren verstorben:Paul Hoecker, am 13. Januar in München. Kunstmaler, Professor an der Kunstakademie München. Landschaften, Porträts, religiöse Motive. 1901 Heimkehr mit erlesenen Kunstschätzen in sein Künstlerdomizil ,„Hoeckerhaus“ in Oberlangenau. Geboren am 11. August 1854 in Oberlangenau. 1905 – vor 120 Jahren geboren:Bernhard Buchmann, am 13. August in Rybnik O/S. Senatspräsident. 1920 Übersiedlung nach Habelschwerdt, ab 1935 Amtsgerichtsrat in Lewin. Sein Berufsweg führte ihn bis zum Senatspräsidenten am Oberverwaltungsgericht in Münster. Veröffentlichte viele Aufsätze, unter anderem die 1961 viel beachtete Schrift „Die Rettung des Einzelnen vor der Masse“. Dr. Karl Schindler, in Mährisch-Weißkirchen. Studiendirektor, Schriftsteller. Tätig im höheren Lehramt in Breslau und München. Vorsitzender der Eichendorff-Gilde München, Mitglied der Gesellschaft für Literatur und Kunst „Der Osten“ (Wangener Kreis) und der Künstlergilde Esslingen. Verfasser vieler bedeutender Schriften über die Grafschaft Glatz: „Das Leben der Anna Bernard“, „Zu Gast im Herrgottsländchen“, „Denk- und Merkwürdigkeiten der Grafschaft Glatz“, „So war ihr Leben“, erschienen Marx-Verlag. Gestorben 1984 (oder 1986?) in München.  Dr. Karl Schindler Bild: © MARX-Verlag / Grafschafter Bote 1900 – vor 125 Jahren geboren:Joseph Czichy, in Namslau. Buchhändler in Mittelwalde und Glatz, veröffentlichte heimatkundliche Aufsätze, erstellte Bildtonwerke und Diareihen, betreute das religiöse Zentrum als „Glatzer Stube“ in Telgte. Gestorben 1979 in Münster. Georg Goebel, am 25. September in Albendorf. Geistlicher Rat, Begründer und Herausgeber des „Grafschafter Boten“ und des Jahrbuchs „Grofschoaftersch Häämtebärnla“. Siehe unter „1965 – vor 60 Jahren verstorben“. Alfons Hayduck, am 18. November in Oppeln. Schlesischer Schriftsteller. Schrieb unter anderem „Sturm über Schlesien“, „Der Ritt an die Weichsel“, Herausgeber zahlreicher Werke zur schlesischen Kultur. Er schrieb eine der schönsten Schilderungen über Habelschwerdt, das schlesische Rothenburg, „wo dich der Odem unverrückbarer und darum weise lächelnder Vergangenheit um weht“. Gestorben am 15. Juli 1972 in Erlangen. Franz Herrmann, in Albendorf. Journalist, Redakteur beim „Glatzer Anzeiger“, Hauptschriftleiter des Neuroder „Hausfreund“„. Schrieb mundartliche Gedichte und Geschichten. Alfred Klein, in Tuntschendorf. Grafiker. Hausgrafiker beim Klambt-Verlag („Der Hausfreund“), Neurode. Schriftkünstler, Buchillustrator, unter anderem „Chronik der Stadt Neurode“; Holzschnitte und Federzeichnungen. Paul Preis, am 18. Januar in Glatz. Musikdirektor, Komponist, Musikschriftsteller; Kapellmeister in Görlitz, Bad Reinerz, Bad Langenau, Musikdirektor in Habelschwerdt. Nach der gewaltsamen Vertreibung Dirigent und Kantor in Ostritz, seit 1956 in Lüdenscheid und Werdohl. Reiches kompositorisches Schaffen, beschrieb das „Musik- und Theaterleben von Stadt und Kreis Glatz“ und „Die Grafschaft Glatz und ihre Menschen“ (fünfteiliger Dokumentarfilm). Gestorben am 2. Juli 1979 in Lüdenscheid.  Paul Preis Bild: © MARX-Verlag / Grafschafter Bote Willibald Stein, in Kunzendorf an der Biele. Kirchenmaler, Restaurator. Eigenes Atelier in Landeck, wirkte nicht nur im Glatzer Land, sondern auch in den 1920er und 1930er Jahren in Bayern, so unter anderem in Ruhpolding, Reit im Winkl und vielen anderen Orten. 1895 – vor 130 Jahren geboren:Franz Langer, am 21. Mai in Schönfeld bei Mittelwalde. Lehrer, Vokstumsforscher und Heimatschriftsteller. Zahlreiche mundartliche Werke, u. a. „Pauerkost“ und „Lorka fer die norrsche Ecke“. Gestorben am 5. Juni 1958 in Wurzen. Oskar Linke, in Glatz. Philologe, Lehrer am Konvikt in Glatz, ab 1943 dessen Leiter, Schriftsteller. Er veröffentlichte viele heimatkundliche Arbeiten, so „Jugendfreuden auf dem Glatzer Ringe um 1900“. 1961 in Lüdenscheid erschienen: „Gymnasium und Konvikt zu Glatz – ein Beitrag zur Geschichte deutscher Erziehungs- und Bildungsarbeit im schlesischen Raum 1300 – 1945“. Gestorben am 17. Januar 1962 in Salzkotten.  Oskar Linke Bild: © MARX-Verlag / Grafschafter Bote Alfons Perlick, in Ossen. Lehrer und Heimatforscher, Professor für Heimat- und Volkskunde an der Pädagogischen Akademie in Beuthen. 1930 gründete er eine „Arbeitsgemeinschaft für die Volkskunde in der Grafschaft Glatz“ und richtete im elterlichen Hof in Bad Langenau ein Archiv für die obere Grafschaft ein. Mitarbeiter an der Chronik von Niederlangenau, trat mit vielen Veröffentlichungen in Grafschafter Heimatblättern hervor. Nach der Vertreibung Professor und Prorektor an der Pädagogischen Akademie in Dortmund und in ostdeutschen Gremien. Gestorben 1978 in Wegscheid, Bayerischer Wald. Carl Rotter, in Seitenberg. Glasschleifermeister, Sproß einer alten Grafschafter Glasschleiferfamilie. Erfinder des „Kugelbohrverfahrens“. Nach der Vertreibung in Lübeck tätig, wo er unter anderem auch „Kugelbecher“ herstellte. Teilnahme an Ausstellungen und Messen im In- und Ausland. Lübeck verlieh ihm die höchste Auszeichnung, die Ehrenplakette des Senats. Gestorben 1968 in Lübeck. 1895 – vor 130 Jahren gestorben:Longinus Wittig, am 2. Februar in Albendorf. Berühmter Schnitzer und Krippenbauer, schuf u. a. das große mechanische Krippenwerk, das noch heute voll funktionsfähig ist und in Albendorf besichtigt werden kann. Geboren am 15. März 1824 auf dem Annaberg bei Neurode. 1890 – vor 135 Jahren geboren:Johannes Blümel, am 17. Oktober in Berlin. Seelsorger, Jesuit. Wurde zu einer geistlichen Zentralkraft in der Zeit der Vertreibung und den Jahren danach im Raum der Grafschaft Glatz sowie des Waldenburger Berglandes. Die dortigen und noch zurückgehaltenen Schlesier wußten in ihrer geistigen Not unter der polnischen Wirtschaft diesen Theologen als wahren Hirten zu schätzen. Heute ziert ein schlichtes Holzkreuz seinen Grabhügel in Waldenburg, wo er am 1. Januar 1951 verstarb. Elisabeth Müller (Pseudonym Isa Ernst), am 20. August in Reinerz. Heimatschriftstellerin, hochgeschätzte Mitarbeiterin in allen Heimatzeitungen und -zeitschriften. Gedichte, Erzählungen, unter anderem „Gedichte und Wanderungen um Bad Reinerz“ (Marx-Verlag). Gestorben 1980 in Bielefeld. Josef Fogger, am 14. April in Glätzisch-Hausdorf. Lehrer und Heimatforscher. Er betrieb intensiv umfangreiche heimatkundliche Forschungen. Nach der gewaltsamen Vertreibung Lehrer in Geseke. Aus der Fülle seiner Arbeiten: „Geschichtliche Entwicklung der Grafschaft Glatz“, „Beiträge zur Wirtschaftskunde“, „Das Glatzer Land und Volk in der Geschichte Europas“. Seine Heimatbücherei ist im Glatzer Archiv der Patenstadt Lüdenscheid aufbewahrt. Gestorben am 11. Februar 1973 in Geseke/Westfalen. Karl Gründel, in Utschendorf. Schuhmachermeister und Mundartdichter; unter anderem: „Alte, echte Grafschafter Ausdrücke“. Gestorben 1964 in Köln. Paul Olbrich, in Oberhannsdorf. Instrumentenbauer, „Piano-Olbrich“. Geschäftsbeziehungen mit ganz Europa, Südafrika, Brasilien und anderen fernen Ländern. Gestorben 1942 in Glatz. 1885 – vor 140 Jahren geboren:Hede Bartsch-Wache, am 9. Februar, Schriftstellerin. Schrieb Gedichte, Balladen, Märchen, Erzählungen für den „Guda-Obend-Kalender“ und für den „Grafschafter Feierobend-Kalender“ sowie im „Beikastla“ und anderen Heimatblättern. Gestorben am 4. Februar 1969 in Bonn. Robert Klein, in Landeck. Dechant, Erzbischöflicher Notar. Ab 1926 Pfarrer in Albendorf, wo er hohes Ansehen genoss. Nach der Vertreibung Diaspora-Seelsorger in der Diözese Hildesheim. 1952 erstes Treffen der Albendorfer in Münchehagen, ab 1974 in Telgte. Gestorben 1963 in Hildesheim. Franz-Joseph Just, in Altwilmsdorf. Forstmeister, Naturforscher. Als Jagdschriftsteller bei allen Fachzeitschriften anerkannt. Eifriger Mitarbeiter der Grafschaft Glatzer Heimatblätter des Marx-Verlages, Leimen. Gestorben 1957 in Langenau/Sauerland. 1885 – vor 140 Jahren verstorben:Joseph Dorn, am 14. August in Neurode. Kreisschulinspektor, Ritter des Roten Adlerordens. Adjuvant in Ober-Glogau. 1863 erster Seminarlehrer in Liebenthal, seit 1876 bis zu seinem Tode Kreisschulinspektor in Neurode. Herausgeber eines Rechenwerkes, Mitbegründer des katholischen Schulblattes Schlesiens. Geboren am 21. März 1822 zu Helle, Kreis Lüben. Theodor Friedrichs, am 4. September zu Gleiwitz. Präsident des Landgerichts Gleiwitz. Ritter des Roten Adlerordens dritter Klasse mit Schleife. Jurist von 1842 bis 1850 in Leobschütz, 1852 Kreisgericht Lublinitz, Ratibor und seit 1870 Präsident am Landgericht in Gleiwitz. Geboren 1818 in Glatz. August Gellrich, am 12. August in Landeshut. Pädagoge, Chor- und Schulrektor. Lehrer zu Neudorf, Mittelsteine, seit 1857 Chor- und Schulrektor in Landeshut. Gellrich redigierte seit 1862 bis zu seinem Tode die in ganz Schlesien anerkannte und sehr beliebte Zeitschrift „Feierabend“, gab 1881 ein „Vollständiges Gebet- und Gesangbuch für den katholischen Gottesdienst“ heraus. Geboren 13. April 1826 in Schlegel, Sohn eines Bergmannes, der wenige Tage nach der Geburt des Sohnes tödlich verunglückte. Wilhelm Rösner, am 20. November in Leobschütz. Gymnasialdirektor. Nach Besuch der Gymnasien Glatz und Breslau Studium an der Universität Breslau. Militärdienst als Landwehr-Offizier von 1842 bis 1847. Nach Studienabschluß 1850 Probejahr am Gymnasium in Glatz, ab 1870 Direktor in Leobschütz. Geboren am 16. Januar 1821 in Glatz. Im Nachruf heißt es: „Dem Staate ein treuer Diener, Hauptmann a. D.; den Lehrern ein Vorbild zielbewußten Strebens, den Schülern ein väterlicher Freund und Berater.“ 1880 – vor 145 Jahren geboren:Joseph Klapper, am 11. Mai in Habelschwerdt. Professor an der Universität Breslau. Nach der gewaltsamen Vertreibung als 75-jähriger Professor an dem katholischen Priesterseminar in Erfurt. Auch als Volkskundler bekannt; seine „Schlesische Volkskunde“ wurde nach dem Zweiten Weltkrieg neu aufgelegt. Viele spezielle Studien widmete er dem Glatzer Land, unter anderem: „Vom Volkstum der Grafschaft Glatz“ (1927). Gestorben am 17. September 1967 in Erfurt.  Joseph Klapper, achtzigjährig Bild: © MARX-Verlag / Grafschafter Bote Prof. Dr. theol. et phil. Adolf Rücker, am 26. Mai in Lichtenwalde. Priesterweihe am 23. Juni 1906 in Breslau, Repetent am Theologen-Konvikt in Breslau, 1910 Domvikar. Ab 1. April 1923 Ordinarius der Kathol.--theol. Fakultät an der Universität Münster, Professor für die Kunde des christlichen Orients, Alte Kirchengeschichte und Christliche Archäologie, Patrologie und Dogmengeschichte. Gelehrter mit erstaunlichem Spezialwissen auf dem Gebiete des christlichen Orients. Drei längere Orientreisen. Einzigartige Privatbibliothek. Seinem Wissen paarte sich eine übergroße Bescheidenheit, seinem zähen Fleiße eine ständige Hilfsbereitschaft für andere. Ein Mann, der keine persönliche Ehrsucht und Feindschaft kannte. Gestorben am 13. November 1948 in Münster. 1880 – vor 145 Jahren verstorben:Karl von Holtei, am 12. Februar in Breslau. Schauspieler, Schriftsteller, Dialektdichter. Mit der Grafschaft Glatz, insbesondere mit Grafenort, aber auch mit Landeck und Reinerz verbunden. In seinen Veröffentlichungen „Vierzig Jahre Lorbeerkranz und Wanderstab“ und „Briefe aus und nach Grafenort“ berichtet er über seine schöpferischen Grafenorter Jahre. Ehrenbürger von Bad Reinerz. Geboren am 24. Januar 1798 in Breslau.  Karl von Holtei Bild: Lithographie von Josef Kriehuber 1856 (nach einem Gemälde von C. Riedel, gemeinfrei) Joseph Klapper, am 4. Dezember in Ratibor. 1843 Justizrat, Mitglied, später Vorsitzender des Direktoriums der Wilhelmsbahn. Vorsitzender des Ehrenrates der Rechtsanwälte in Oberschlesien. Ab 1871 anläßlich des 50-jährigen Dienstjubiläums Geheimer Justizrat. Mehrfach hoch ausgezeichnet, zuletzt am 1. Oktober 1878 mit dem Kronenorden II. Klasse. Ehrenbürger der Stadt Ratibor. Geboren am 9. Juli 1798 zu Rengersdorf. 1870 – vor 155 Jahren geboren:Marie Karker, am 6. August in Glatz. Heimatdichterin, Lehrerin in Mittelwalde und Landeck. Gestorben am 23. Mai 1949 in Hainberg bei Dresden. 1865 – vor 160 Jahren geboren:Anna Bernard, am 15. Juli in Breslau. Volksdichterin. Den Stoff zu ihren Romanen, Novellen und Erzählungen entnahm sie dem geschichtlichen Schatz der Grafschaft Glatz; unter anderem: „Am Landestor“, „Die Seinigen nahmen ihn nicht auf“ und das Trauerspiel „Andreas Faulhabers Tod“. Gestorben am 27. August 1938 in Tscherbeney.  Anna Bernard Bild: © MARX-Verlag / Grafschafter Bote Paul Elsner, am 11. August in Mittelsteine. Komponist, Schöpfer kirchlicher und weltlicher Chorlieder, die Volksgut wurden. Er vertonte unter anderem auch Texte von Robert Karger. Gestorben am 18. Dezember 1933 in Neurode. Paul Frieben, am 3. Januar in Verlorenwasser. Heimatdichter, Lehrer. Der Grafschaft Glatzer Fabulierer schrieb in urwüchsig-humorvoller Mundart Erzählungen, Gedichte, Märchen, volkskundliche Abhandlungen und Romane. Im Marx-Verlag, Leimen, erschien 1982 „Streiflichter aus der Grafschaft Glatz und dem Erlitztal“. Gestorben am 5. August 1931 in Hemmersdorf. Dr. med. Paul Futter, am 27. Juli in Habelschwerdt. Sanitätsrat und Heimatpoet. 1893 ließ er sich in Habelschwerdt als praktischer Arzt nieder. Als „Futter-Doktor“ in Stadt und Land äußerst beliebt und hochgeachtet. Neben packenden Geschichten, beschwingten Lustspielen schrieb er auch meist mundartliche Gedichte. Aktiver Kommunalpolitiker und Ehrenbürger seiner Vaterstadt Habelschwerdt. Gestorben am 27. Juli 1938 in Habelschwerdt. Paul Kaupert, am 9. September in Breslau. Dirigent und letzter Chorrektor an der Dekanatspfarrkirche zu Glatz. Wegen Krankheit mußte er 1946 in Glatz verbleiben, wo er sozialem Elend preisgegeben war. Als er starb, verweigerte ihm die polnische Kirchenbehörde Grabgeleit und Glockengeläut. Gestorben am 19. Oktober 1949 in Glatz. Emil Rieger, in Obersteine. Prälat, Stiftspfarrer am Krankenstift in Scheibe. 1913 gründete er den Caritasverband der Grafschaft Glatz. Er war Visitator und stellvertretender Generalvikar. Gestorben 1953 in Münster. Viktor Teuber, in Wünschelburg. Professor, Heimatdichter. 1908 Professor am Glatzer Gymnasium. Verfaßte wissenschaftlich-heimatkundliche Aufsätze, redigierte die „Blätter für Geschichte und Heimatkunde der Grafschaft Glatz“, veröffentlichte Sammlung „Glatzer Gedichte“. Gestorben 1917 in Hirschberg. 1865 – vor 160 Jahren verstorben:Franz Tautz, am 13. Oktober in Reinerz. Apotheker, Begründer der Reinerzer Molke, Wohltäter der Armen und Kranken. Joseph Thamm, am 11. Juli in Habelschwerdt. Stadtsekretär und Herausgeber der „Geschichte der Stadt Habelschwerdt“ (erschienen 1841). Ferner „Beschreibung von Bad Langenau und seinen Heilquellen“. Schrieb Lustspiele im Mittelwalder Dialekt, unter anderem: „Der Glatzer in Berlin“. Umfangreiche Reisen nach Süddeutschland, Schweiz, Italien (zu Fuß), von denen er in drei von ihm illustrierten Reisebüchern berichtet. Landschaftsmaler. Ab 1855 widmete er sich der Seidenraupenzucht und trug viel zur zeitweisen Kultivierung dieses Erwerbszweiges im Glatzer Land bei. Geboren am 18. März 1804 in Habelschwerdt. 1850 – vor 175 Jahren verstorben:Johann Gottwald, am 3. Oktober 1850 zu Lindenau bei Münsterberg. Pfarrer und Militärgeistlicher. Studium zu Breslau, 1801 Priesterweihe, 1802 Kaplan in Reinerz, 1807 in Habelschwerdt. 1813 Feldprediger beim Hauptfeldlazarett in Glatz, 1814 in Gotha, Koblenz, Lüttich, Feldprediger aller Truppen des 4. Armeekorps. 8. Mai 1816 Pfarrer in Münsterberg; 11. August 1819 Pfarrer in Lindenau. Am 17. Januar 1816 erhielt er das Eiserne Kreuz II. am weißen Bande. Er stiftete ein Haus nebst Garten und Acker am 5. Oktober 1848 als Einrichtung einer Dienstboten-Versorgungsanstalt mit einem erheblichen Grundkapital. Herausgeber „Gebetbuch für christ-katholische Soldaten im preußischen Heer“, Breslau 1827. Geboren am 16. Mai 1778 zu Wilhelmsthal. 1845 – vor 180 Jahren verstorben:Johann Joseph Harbig, am 29. April zu Habelschwerdt. Pfarrer, Kreis-Schulinspektor, Großdechant. Als Chorsänger seit 1798 im Dienst von St. Dorothee in Breslau. 1809 zum Priester ordiniert. Fünf Jahre Kaplan in Thanndorf, zehn Jahre Dekanats-Amtssekretär in Habelschwerdt. 1824 Pfarrer und Kreis-Schulinspektor des Landecker Bezirks; 1841 als Großdechant Nachfolger des zum Fürstbischof von Breslau ernannten Großdechanten Knauer. Geboren am 22. August 1785 in Gompersdorf (vor 240 Jahren). Friedrich Wilhelm Riemer, am 20. Dezember in Weimar. Professor, Dr. phil., Hofrat und Oberbibliothekar zu Weimar. Er besuchte die Realschule des Magdalenäums in Breslau, studierte in Halle Philologie, wo er habilitierte. 1801 Hauslehrer bei Wilhelm von Humboldt zu Tegel bei Berlin, ab 1803 Hauslehrer bei J. W. von Goethe. Neun Jahre in nächster Nähe des Dichterfürsten, nahm er regen Anteil an dessen literarischen Arbeiten. 1812 Lehrerstelle am Gymnasium zu Weimar und gleichzeitig Bibliothekar an der Großherzoglichen Bibliothek. 1828 Oberbibliothekar, 1831 Hofrat. Geboren am 19. April 1774 zu Glatz.  Friedrich Wilhelm Riemer Bild: Gemälde von Louise Caroline Sophie Seidler, o. J. August Schimmel, am 13. Juni zu Glatz. Lehrer am Gymnasium zu Glatz. Studierte erst Theologie, wechselte zum Lehrerstande und studierte mit großem Eifer Mathematik, Naturwissenschaften und Geschichte. Nach den Staatsexamen wirkte Schimmel bis zu seinem Tode am Glatzer Gymnasium. Geboren am 16. November 1792 in Piltsch bei Glatz; Elementar-Unterricht in der Rengersdorfer Schule. 1830 – vor 195 Jahren verstorben:Johann Fritsch, am 30. Juni in Bad Reinerz. Inspektor und Rendant der Badeverwaltung zu Reinerz und Bürgermeister. 1779 Schul- und Chorrektor, 1801 bis 1815 pädagogische Tätigkeit an verschiedenen Breslauer Schulen. Ehrenmitglied der Schlesischen und Sächsischen ökonomischen Gesellschaft in Breslau und Leipzig. Seit 1. Februar 1815 in Bad Reinerz Königlicher Inspektor und Rendant der Brunnen-, Molkenkur- und Badeanstalt. 1815 bis 1821 Bürgermeister in Reinerz. Verfasser zahlreicher Schriften und Aufsätze, unter anderem „Schulfreuden oder praktische Anweisungen, wie der Unterricht leicht und angenehm gemacht werden kann“. Geboren am 5. Januar 1757 zu Neubatzdorf. Franz Weiß, am 25. Januar in Wien. Bedeutender Bratschist. Der am 18. Januar 1778 in Glatz Geborene geht 1794 als Bratschist nach Wien und wird als Sechzehnjähriger in das Streichquartett des Fürsten Lichnowsky als Violaspieler mit fester Besoldung aufgenommen. Bis 1799 war er in dieser Stellung tätig, aber auch als Virtuose trat er mit eigenen Konzerten an die Öffentlichkeit. 1808 war Weiß Mitglied des vom Fürsten Rasumowsky unterhaltenen Quartetts geworden. Diese vier Musiker stellten gewissermaßen die kammermusikalische Garde Beethovens dar. Das Rasumowsky-Quartett errang europäischen Ruf und mit ihm der Glatzer Franz Weiß, der gerne in Beethovens Domizil gesehen wurde. Den Tod Beethovens (1827) überlebt sein getreuer Gefolgsmann keine drei Jahre. Weiß schuf Ballette, Orchesterwerke verschiedener Art, darunter auch eine Symphonie. 1820 – vor 205 Jahren geboren:Ignaz Reimann, am 27. Dezember in Albendorf. Komponist. Schon achtjährig komponierte er, elfjährig war er völlig firm im Orgelspiel. 1843 holte ihn Kantor J. Seidelmann nach Rengersdorf, dort wurde er auch sein Nachfolger (1852). Über 800 Werke komponierte Reimann, unter anderem 74 Messen, darunter die berühmte und sehr beliebte „Christkindl-Messe“. Gestorben am 17. Juni 1885 in Rengersdorf.  Ignaz Reimann Bild: Zeichnung von zg. 1820 – vor 205 Jahren verstorben:Friedrich Wilhelm von Götzen der Jüngere, am 29. Februar in Bad Kudowa. Generalgouverneur von Schlesien, Verteidiger der Festung Glatz, preußischer Reformer. Geboren am 20. Januar 1767 in Potsdam.  Friedrich Wilhelm von Götzen der Jüngere Bild: Kulturstiftung der deutschen Vertriebenen 1810 – vor 215 Jahren geboren:August Kastner, am 2. Juli in Reyersdorf bei Landeck. Elementarschule in Kieslingswalde, Gymnasium zu Glatz, 1830 Universität Breslau; widmete sich der klassischen Philologie, Mathematik, Physik. 1838 Lehrer am Gymnasium in Neisse, 1860 Königlicher Professor. Seine gedruckten literarischen Arbeiten sind „Glatzische Sagen“, „Glatzische Gedichte von Franz Schöning“ sowie diverse Schriften über Neisse und mehrere historische Abhandlungen. Starb 1872 in Neisse. Marianne von Oranien-Nassau, geborene Prinzessin der Niederlande und geschiedene Prinzessin von Preußen, am 9. Mai in Berlin als jüngstes Kind des Erbprinzen und späteren Königs Wilhelm I. der Niederlande und dessen Gattin Wilhelmine von Preußen. Durch den Kauf der Herrschaften Seitenberg und Schnallenstein 1838 gelangte Prinzessin Marianne auch in den Besitz der alten Schneeberg-Schweizerei aus dem ersten Jahrzehnt des 19. Jahrhunderts. Gestorben am 29. Mai 1883 in Reinhartshausen bei Erbach.  (Wilhelmina Frederika Louise Charlotte) Marianne von Oranien-Nassau Bild von Jan Philip Koelman (1818-1893) aus dem Jahr 1846 (gemeinfrei) 1810 – vor 215 Jahren verstorben:Karl Winter, am 19. Oktober zu Mittelwalde. Priester. Ab 1764 Pfarrer in Rückers. 1767 Dechant der Grafschaft Glatz und Stadtpfarrer von Mittelwalde. 1790 wurde er vom Prager Fürstbischof zum Archidiakonus ernannt, welche Würde seit 200 Jahren kein Dechant in der Grafschaft Glatz bekleidet hatte. Später erfolgte noch seine Erhebung zum Wirklichen Fürstbischöflichen Konsistorialrat und zum Protonotarius apostolicus. Unter ihm wuchs die Zahl der Pfarreien auf 46; er wirkte auf seine Mitbrüder belebend und war ein Förderer der schönen Künste. Winter verstand es, die Talente zu fördern und anzuregen. Besonders groß waren seine Verdienste um das Schulwesen; er unterstützte begabte Schüler ebenso wie schlecht besoldete Lehrer; errichtete viele neue Schulen. Auch war er ein ausgezeichneter Schriftsteller. Im hohen Alter verlor er das Augenlicht, daher übergab er nach 42-jähriger Verwaltung das Dekanatsamt an den Pfarrer Knauer in Albendorf, den späteren Fürstbischof von Breslau. Geboren 1733 in Glatz. 1800 – vor 225 Jahren geboren:Otto August, am 8. September zu Glatz. Pädagoge. Seit 1836 Oberlehrer in Neisse. Seine Schriften: „Geschichte Schlesiens von den ältesten Anfängen bis auf die neuesten Zeiten (1835)“, „Valentin Trotzendorff und seine Schule in Goldberg“, „Über den Realschulunterricht und die in Neisse errichtete Gewerbe- und Realschule“. Gestorben am 9. Juli 1866 in Habelschwerdt. Dr. Karl Gustav Klapper, am 21. Februar zu Rengersdorf. Professor. Ab 1824 am Friedrich-Werderschen-Gymnasium zu Berlin; wenige Monate später am Kaiser-Karl-Gymnasium zu Aachen bis 1874, wo er auch sein 50-jähriges Amtsjubiläum feierte. Professortitel und Adlerorden IV. Klasse. Er war der Gründer und bis zu seinem Tode der Präses des Vorstandes der Aachener Taubstummen-Anstalt. Gestorben am 29. Oktober 1883 zu Aachen. 1780 – vor 245 Jahren geboren:Franz Weese, am 31. Mai zu Peilau bei Reichenbach. Adjuvant in Peilau, wechselte jedoch in kaufmännische Berufe in Frankenstein. Von 1813 bis 1815 Armeelieferant. 1821 kaufte er Koritau und einige dazugehörige Dörfer; gründete die Kolonie Weesenheim bei Altheide und das Waisenhaus in Glatz. Gestorben am 6. Februar 1864. 1770 – vor 255 Jahren geboren:Alois Bach, am 29. Mai zu Ullersdorf. Theologe. Gymnasium Glatz, Universität Breslau, Philosophie und Theologie. Hauslehrer bei Stiftskanzler Gründler von 1796 bis 1804 in Trebnitz. 1808 Professor, 1812 Professor am Gymnasium zu Glatz, seit 1818 Regens. Verfasser verschiedener Schriften: „Kirchengeschichte der Grafschaft Glatz“, „Geschichte und Beschreibung des Klosters Trebnitz“, „Geschichte der Pfarrei Oberschwedeldorf“. Gestorben am 1. Februar 1845 in Glatz. 1770 – vor 255 Jahren verstorben:Karl Gottschlich, am 10. April zu Telcz. Jesuit. 1719 Eintritt in den Orden; Doktor der Philosophie, des Kanonischen Rechts und der Theologie. Er war sechs Jahre Kanzler und drei Jahre Rektor der Olmützer Universität sowie fünf Jahre Vorsteher des Konvikts daselbst. Geboren am 23. Dezember 1703 in Neurode. 1760 – vor 265 Jahren geboren:Franz Xaver Milan, am 20. April in Landeck. Professor. Seit 1804 Rektor am Gymnasium zu Glatz. Bedeutender Verfasser vieler Schriften; hervorragender Redner. Gestorben am 9. Mai 1809 in Glatz. Sophie Charlotte Elisabeth Ursinus, am 5. Mai, Tochter des österreichischen Legationssekretärs von Weingarten, der wegen Verrats militärischer Geheimnisse vor dem Siebenjährigen Krieg an Preußen nicht nach Österreich zurückkehren durfte. Mit 19 Jahren verheirateten die Eltern die Tochter an einen kranken, alten Mann. Sie wurde des Giftmordes an ihrer Tante und des Mordversuches an ihrem Diener zu lebenslanger Festungshaft verurteilt, später (1828) vom König begnadigt und durfte in der Stadt leben. Am 4. April 1838 verstarb sie in Glatz, nachdem sie viele Wohltaten Bedürftigen hatte zuteil werden lassen.  Sophie Charlotte Elisabeth Ursinus Bild aus der Sammlung von Rudolf Fiedler 1730 – vor 295 Jahren geboren:Franz Otto, in Niederhannsdorf. Eventuell auch Johann Franz Otto, geboren 1732 in Niederhannsdorf. Organist, Komponist. „Vorzüglichster Organist Schlesiens“ und Virtuose auf vielen Instrumenten. Friedrich der Große, der den Künstler außerordentlich schätzte, ließ sich jedesmal, wenn er in Glatz weilte, von ihm auf der Orgel vorspielen. Gestorben 1805 in Glatz. 1680 – vor 345 Jahren geboren:Michael Friedrich Graf von Althann, ungar. auch Mihály Frigyes Althan, am 12. Juli in Glatz. Bischof in Waitzen. 1719 Kardinal und Kaiserlicher Gesandter am päpstlichen Hofe. 1722 bis 1728 vom Kaiser als Vizekönig von Neapel und Sizilien eingesetzt. 1730 Rückkehr nach Waitzen in Ungarn, wo er am 20. Juni 1734 verstarb.  Michael Friedrich Graf von Althann Bild: Radierung von Wolfgang Philipp Kilian (1654-1732) (gemeinfrei) 1660 – vor 365 Jahren verstorben:Balthasar Conrad, am 17. Mai zu Glatz. Jesuit. Ein äußerst gelehrter Mann, beherrschte sieben Sprachen vollständig in Wort und Schrift. Lehrte in Prag, Olmütz und Breslau zwölf Jahre lang Mathematik. Wurde am 7. Mai 1659 Rektor des Jesuitenkollegiums zu Glatz. Gebürtig 1609 aus Neisse. 1650 – vor 375 Jahren geboren:Johannes Miller, am 17. September in Altwilmsdorf. Jesuit. Rektor zu Glatz, Eger, Iglau und in anderen Ordenshäusern. Nach 21 Jahren zum Provinzial ernannt. Miller sammelte alle Urkunden des Glatzer Kollegiums, die in dem von ihm angelegten Pfarrarchiv niedergelegt worden sind. Gestorben am 21. September 1723 zu Liebeschütz. 1650 – vor 375 Jahren verstorben:Johannes Vibing, am 5. Januar zu Oels. Jurist und Theologe; Studium in Jena, Theologie zu Wittenberg, 1615 Pastor zu Altwaltersdorf. Am 2. Dezember 1623 im Zuge der Gegenreformation vertrieben, alsdann Pfarrer an verschiedenen Orten Schlesiens; unter anderem elf Jahre lang Rektor und Inspektor der berühmten Schule zu Oels. Vibing war ein klassisch gebildeter Mann und Verfasser zahlreicher Schriften. Geboren am 24. November 1589 in Habelschwerdt. 1640 – vor 385 Jahren lebte:Johannes Keppe, ein Seilergeselle aus Glatz. Tief religiös erzogen, suchte er auf seiner Wanderschaft Breslau auf und erlebte daselbst 1638 unter dem schlesischen Kammerpräsidenten von Schellendorf den Neubeginn katholischen Geisteslebens. Unter den Jesuiten die Gründung der „Kongregation Mariä Reinigung“, einer Bruderschaft wandernder Handwerksgesellen, deren treibende Kraft Keppe war, der so ein Vorläufer des Gesellenvaters Adolf Kolping wurde. Geistige Vorsteher waren bis 1793 ausschließlich Jesuiten, die häufig aus der Grafschaft Glatz stammten, insgesamt elf, davon fünf aus Glatz und je einer aus Lewin, Wilmsdorf, Königswalde, Wilhelmsthal, Landeck, Reinerz, unter ihnen Franz Xaver Milan, der spätere Rektor des Glatzer Gymnasiums, und Anton Rathmann, der vielseitige Autor und Pädagoge. Keppes stilles Wirken, er hat nie einen führenden Posten eingenommen, darf nicht im Namenlosen versinken. 1450 – vor 575 Jahren geboren:Ursula von Hohenzollern, am 25. September. Gräfin von Glatz, Tochter des Brandenburgischen Markgrafen und Kurfürsten Albert Achilles von Hohenzollern. 1467 wurde sie mit 16 Jahren in Eger mit Heinrich dem Älteren, dem Sohne Königs Georg von Podiebrad, vermählt. 1498 zog sie sich nach dem Tode ihres Gatten in das Katharinenkloster in Breslau zurück. Gestorben am 25. November 1508 in Breslau. 1330 – vor 695 Jahren geboren:Peter Parler, in Schwäbisch-Gmünd. Baumeister und Bildhauer. Dombaumeister des Veit-Domes zu Prag. Das Arnestusdenkmal in der Glatzer Pfarrkirche ist sein Werk; entstanden um 1360. Gestorben am 13. Juli 1399 in Prag. Zusammengestellt von Alfred Staude †, Hubert Hübner †, Brigitte Lambiel und Ulrich Klebeck Quelle: Grofschoaftersch Häämtebärnla 2020 |

|

Benutzerdefinierte Suche

|

Zurück zum Inhaltsverzeichnis

Zurück zum Inhaltsverzeichnis